Un largo, largo cordón de hilo de cáñamo era su escalera al cielo. Joaquín corría de un lado a otro por el terregoso campo de futbol cercano a su barrio y lograba elevar el papalote que su abuelo Roselino le ayudaba a armar.

La fuerza del viento de otoño que soplaba en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, mantenía ese rombo blanco de papel de china en el aire; a veces volaba tan alto que parecía un diminuto avión.

Era el punto en el que su abuelito le decía: “Mira tus pies, ahora ve hacia arriba. El papalote es el único juego que te conecta con la tierra y el cielo a través de un simple hilo”.

Apenas tenía 10 años y Joaquín nunca olvidó esos días. Al fabricar papalotes, Roselino también le enseñaba a calcular distancias, reconocer las formas geométricas y comprender medidas.

Su abuelo cubrió la ausencia de un padre que se mantenía trabajando día y noche en su tienda de abarrotes y reparando aparatos electrodomésticos para alimentar a seis hijos.

Joaquín fue el segundo de los hermanos. Nació el 4 de mayo de 1977 en la capital de Chiapas. Su niñez y adolescencia transcurrieron en La Pimienta, un humilde barrio semi urbano, ubicado hacia el Cañón del Sumidero, donde todos los vecinos se conocían y los niños corrían por el llano, volaban papalotes y se divertían pateando un balón de futbol.

También había obligaciones. Al regresar de la primaria, se metía al taller que su padre tenía en el mismo hogar y auxiliaba en la compostura de planchas, licuadoras, cafeteras, ventiladores y bicicletas. Su padre era mecánico, de los que reparan cualquier motor eléctrico o mecanismo manual que se descomponga.

Había una parte de ese trabajo que a Joaquín le agradaba. Cuando su papá reparaba las bicicletas, le pedía que las probara y comprobara que la cadena, los pedales, las llantas y los frenos funcionaran bien. Era su momento. Aprovechaba para darse una vuelta por todo el barrio. Luego de 20 minutos, regresaba con una sonrisa. Era la señal de que el desperfecto había sido arreglado.

Joaquín pronto se convirtió en un niño más sociable; también ayudaba en la tienda de abarrotes. Era bueno para hacer cuentas y atender detrás del mostrador; platicaba con la clientela, le ofrecía nuevos productos. Si la trataba bien, regresaría a comprar.

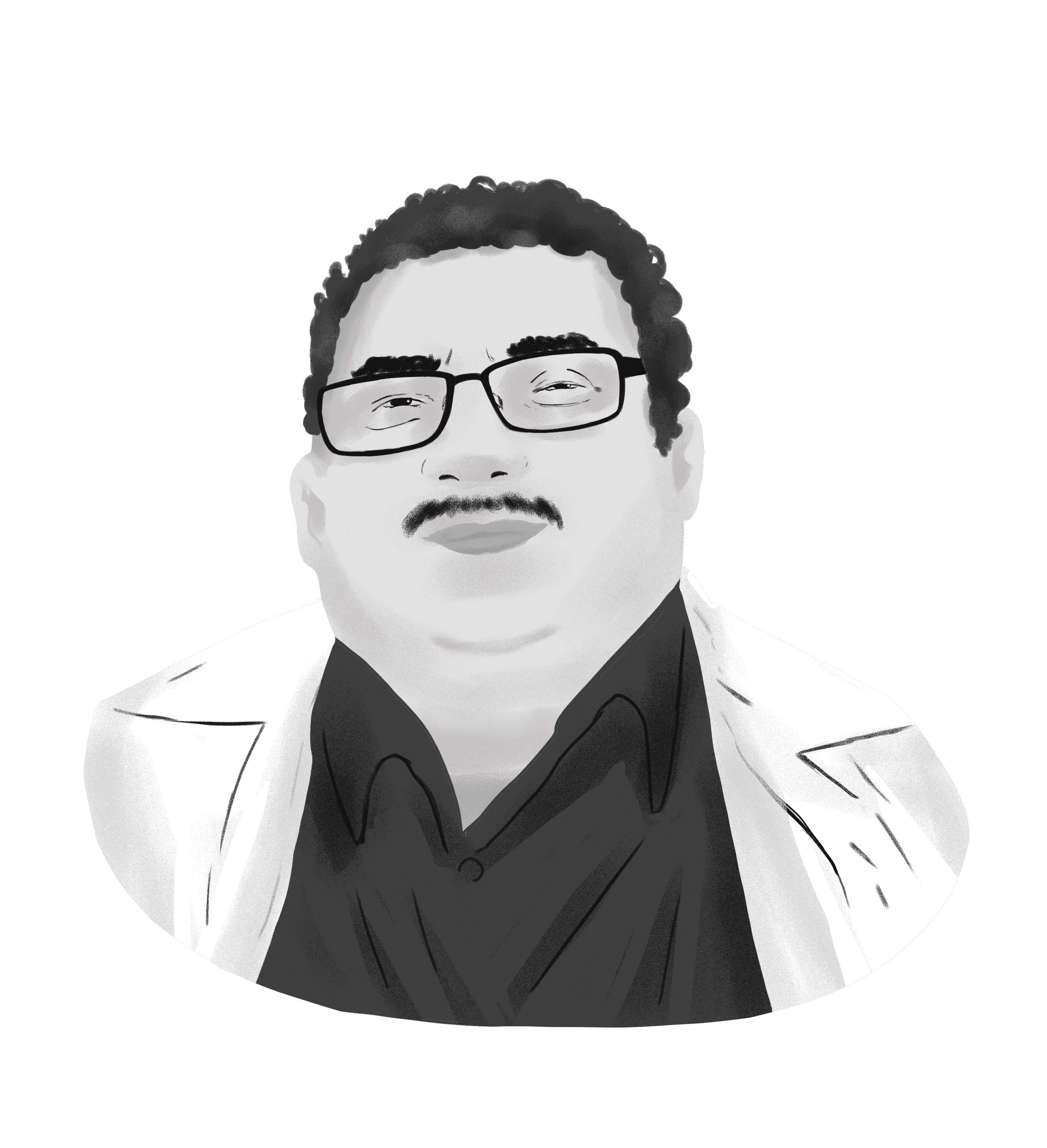

Años más tarde, Joaquín ingresó a trabajar como técnico radiólogo del Hospital Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza, ocupación catalogada como de alto riesgo para la salud por la exposición constante a las radiaciones que, a la larga, puede ocasionar enfermedades crónico-degenerativas como cáncer.

La carencia de mandiles con plomo para proteger a los radiólogos a la hora de tomar las placas a los pacientes, o el extremo desgaste del equipo de protección preocupaba a Joaquín. “Estamos muy expuestos, no sólo por los sueldos raquíticos, sino por la falta de todo tipo de insumos”, decía con molestia a su gente más cercana.

Aunque la mayor parte del tiempo lo ocupaba en su trabajo y las obligaciones de la vida familiar, buscaba hacerse espacio para convivir con sus compañeros del hospital o con los amigos de la secundaria que aún conservaba.

Algunos bares les brindaban refugio para departir con una cerveza y hacer que de la rocola saliera la voz de sus cantantes favoritos, como Julión Álvarez y Vicente Fernández. Por lo regular, así pasaba las tardes de los jueves y viernes; los sábados y domingos los destinaba a convivir con su familia.

“Joaquín era alegre, de carácter afable. Tenía muchos amigos y, a la vez, era muy responsable en su trabajo”, comenta Dévora, su esposa.

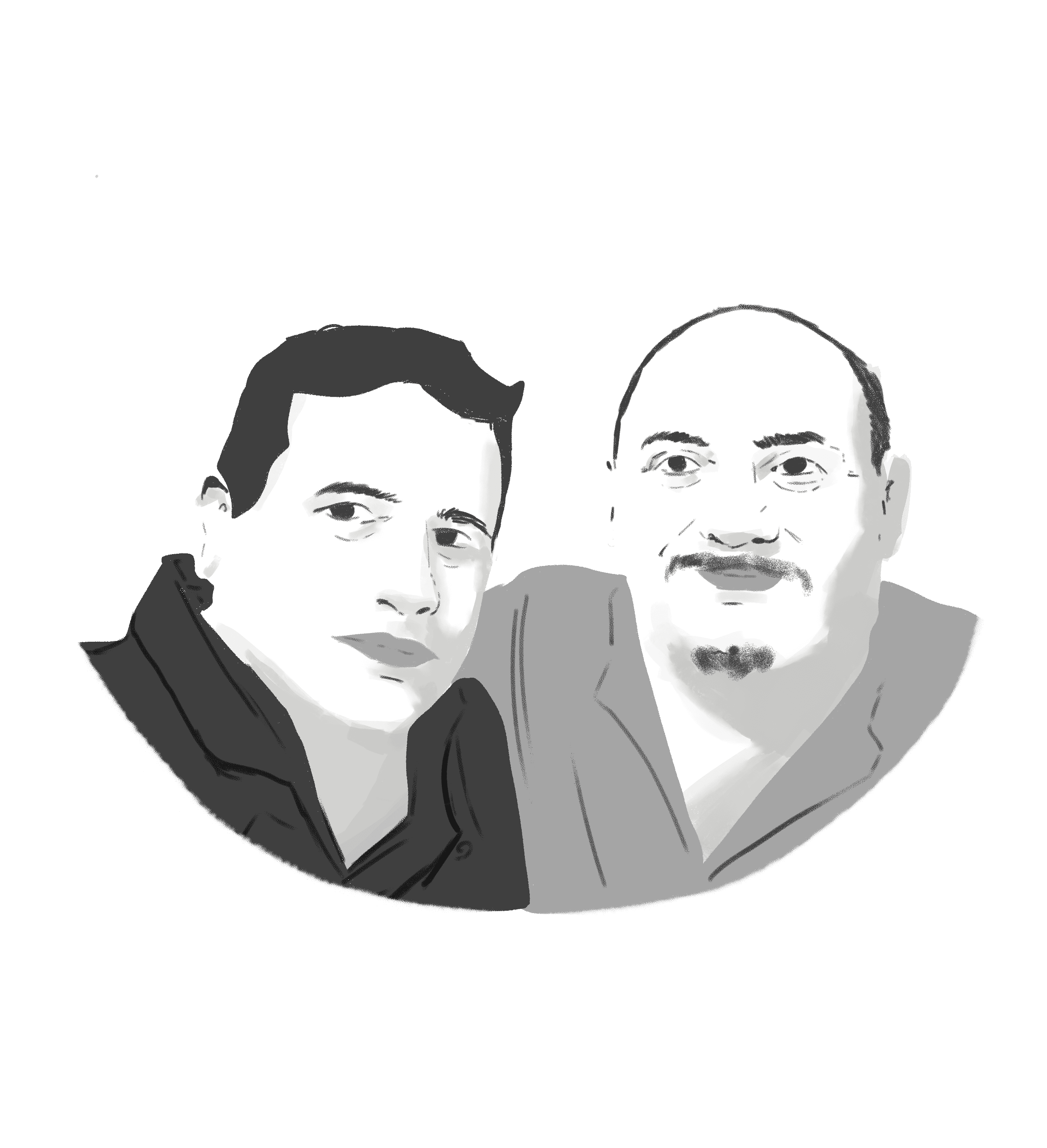

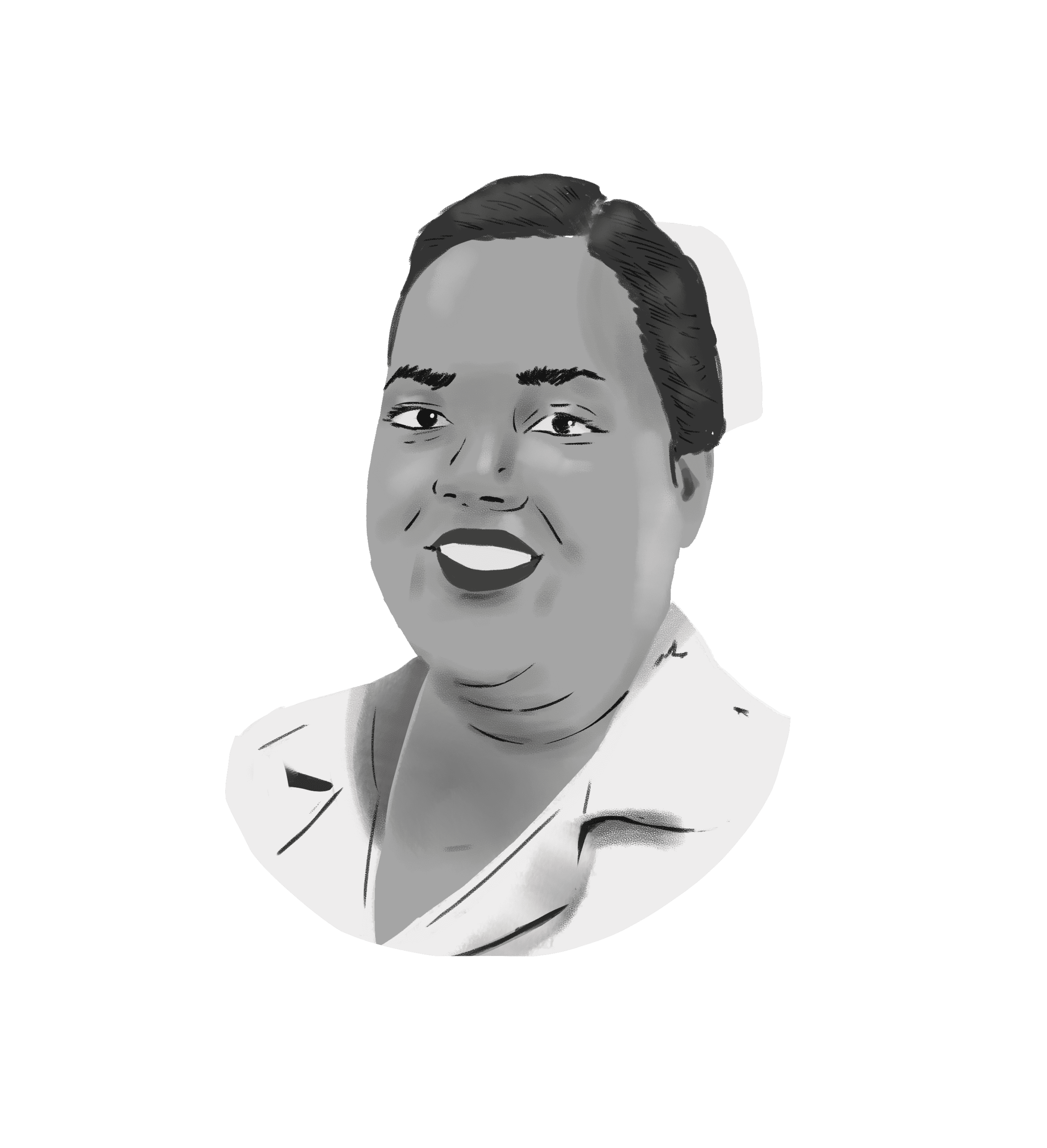

Transcurría el año 2000 y Joaquín vivía solo en un pequeño departamento de una vecindad del centro de Tuxtla Gutiérrez. Ahí conoció a Dévora, una joven de Tapachula que había concluido sus estudios de Enfermería y había sido asignada como residente al Hospital General Regional Dr. Rafael Pascasio Gamboa.

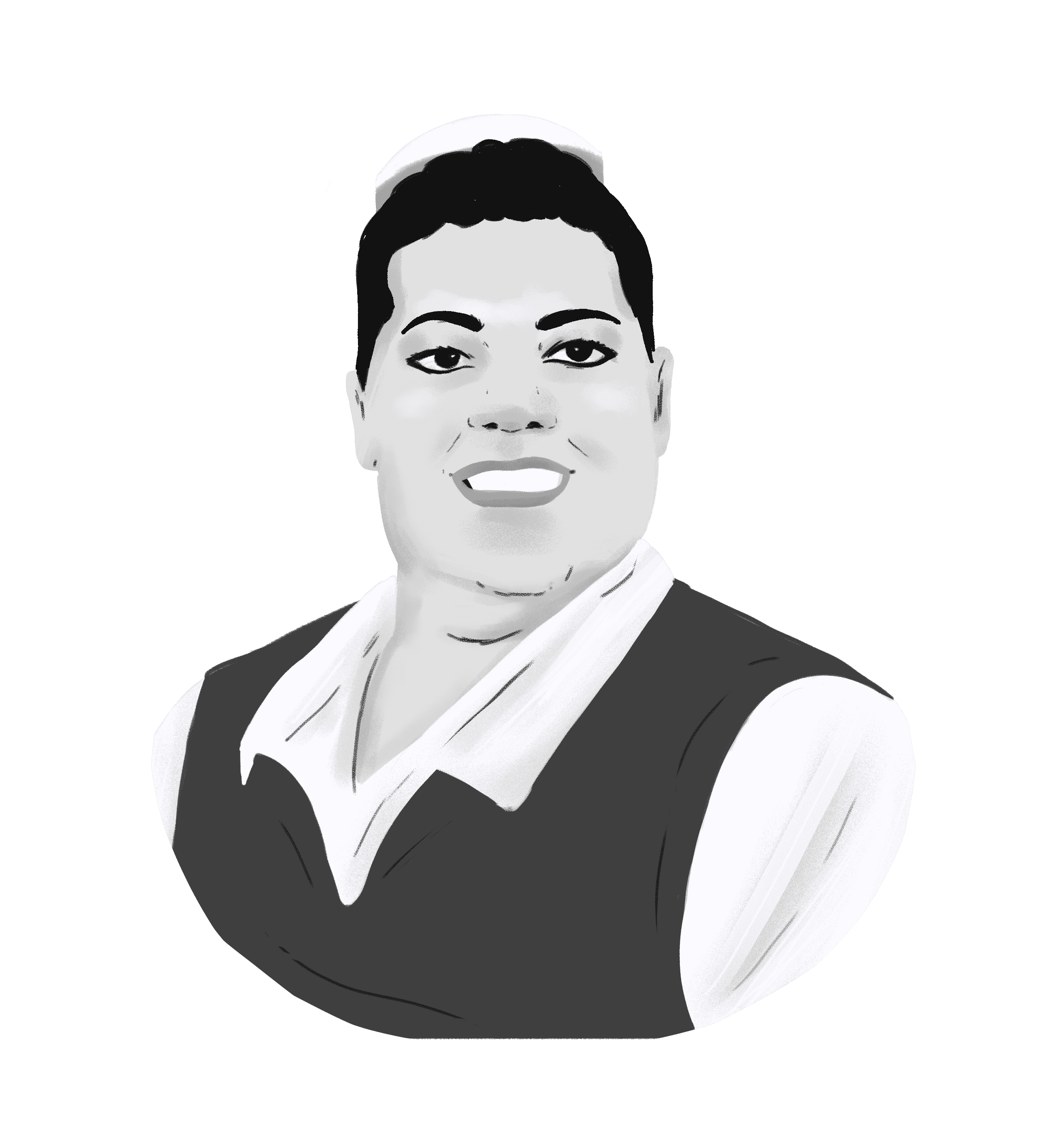

Dévora era su vecina. Joaquín la veía salir a trabajar todas las mañanas con su uniforme blanco de enfermera, acompañada de su pequeña hija. No se atrevía a hablarle; sólo la saludaba cuando se cruzaban. Tardaron un año en hacerse amigos.

Él había vivido un matrimonio fallido, así que se lo tomó con calma. Con Dévora el interés creció, se hicieron novios y luego decidieron vivir juntos.

Formó una familia con ella y su hija, a quien adoptó sin problema. Luego de tres años se casaron. El 2010 fue de especial significado para Joaquín: nació su hijo Emanuel. Sintió que su vida adquirió un nuevo sentido. Estaba francamente conmovido. Con el recién nacido entre sus brazos, le confío a su esposa: “Gracias por darme el mejor regalo de mi vida”.

Joaquín trabajaba entonces como personal de apoyo administrativo en el hospital en el que Dévora era enfermera. Después lo transfirieron al de imagenología. Su interés y la disposición para apoyar a los médicos pronto tuvo resultados: sus compañeros le enseñaron a tomar radiografías.

Sintió una motivación adicional: decidió estudiar la carrera técnica de Radiología. Todos los viernes por la tarde, después de trabajar, acudía a clases al Centro Universitario Mesoamericano. No importaba que fuera a tardar dos años, no importaba que una vez concluidos los estudios no pudiera obtener su cédula profesional porque no tenía los 16 mil pesos necesarios para hacerlo. Nada lo iba a detener: pidió un préstamo bancario.

“Era muy dedicado”. No bastaba con lo que le enseñaban. “Investigaba por su cuenta sobre los efectos de los rayos X; según la salud, edad y peso, es lo que puede aplicarse de radiación al paciente”, recuerda su esposa.

En 2013 la Secretaría de Salud del estado inauguró el Hospital General Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza. Dévora fue trasladada allá; tres meses después, Joaquín se le unió, pero ya como técnico radiólogo.

Tenía 36 años, una energía renovada y varios proyectos en mente para sacar adelante a su familia. “Siempre buscaba conseguir más recursos para que no nos faltara nada. Por eso tenía varios empleos”, explica Dévora.

De lunes a viernes trabajaba de ocho de la mañana a ocho de la noche en un consultorio radiológico. Los lunes, miércoles y viernes cubría el turno nocturno en el hospital; y los sábados, después de cumplir su guardia, viajaba a Cintalapa, en donde trabajaba en otro laboratorio.

A pesar de sus largas jornadas de trabajo, no era indiferente a lo que pasaba en su entorno. Le incomodaba ver en las esquinas a los niños vendiendo chicles, limpiando parabrisas o pidiendo dinero para comer. “Deberían de estar en la escuela y no en esa situación. Tienen derecho a llevar una vida distinta; algunos ni zapatos tienen. Eso pasa por la mala planeación de los gobiernos”, comentaba a su esposa con molestia.

Joaquín valoraba la importancia de contar con un pequeño patrimonio, pequeño, sí, pero que fuera propio. Justo por ello el matrimonio decidió adquirir a plazos un par de terrenos en Berriozábal, poblado cercano a Tuxtla Gutiérrez cuyo clima menos sofocante hacía atractivo el lugar.

¿Dos terrenos? “Sí, así cada uno de nuestros hijos tendrá su terreno. El día que ya no estemos tendrán donde vivir. Si nos va bien, podremos ir construyendo”, argumentó ante Dévora.

Durante siete años abonaron puntualmente la mensualidad de los terrenos. A medida que se acercaba la fecha en que acabarían de pagarlos, crecían los planes y los sueños: construirían una casa sencilla, con alberca y cancha de básquetbol. Ahí pasarían los fines de semana.

Al joven matrimonio le requería un intenso esfuerzo costear los gastos de la familia y hacerse de los terrenos. Por eso Joaquín insistía a sus hijos en que estudiaran una carrera universitaria. “Hay mucha gente desempleada y así como está la situación del país, si no tienes una profesión, no comes”, les recordaba cada que podía.

Si de algo se arrepentía Joaquín era de haber truncado sus estudios. Concluyó la secundaria, estaba por acabar el Colegio de Bachilleres y planeaba cursar una carrera profesional cuando sus planes se detuvieron en seco.

Tenía 18 años y su novia le informó que estaba embarazada. Sólo alcanzó a terminar el bachillerato. Ángel, su hijo, nació en 1995. A partir de ahí consiguió empleo de lo que fuera: vendedor de aceites para autos, empleado en una empresa de agua y auxiliar administrativo en una embotelladora de refrescos.

Hacía lo necesario para que su hijo viviera lo mejor posible. Por eso, cuando se separó de su pareja el mayor dolor fue dejar de ver al niño. “Sentí como si me hubieran arrancado una parte de mi cuerpo”, le contó después a su esposa.

Por fortuna, ese incidente había quedado atrás y las cosas pintaban un poco mejor. Joaquín y Dévora acabarían de pagar los terrenos en mayo de este 2020 y ambos estaban alegres y motivados.

Los planes ya estaban hechos, pero llegó la pandemia y el panorama de la pareja se nubló.

Los primeros meses de este año se deslizaron rápidamente. Ayudaba el hecho de que el hospital donde trabajaban no fue reconvertido para atender a pacientes Covid-19, por lo que el personal atendía casi con normalidad.

A finales de mayo los focos rojos se encendieron. Un enfermero presentó síntomas de la enfermedad. Joaquín extremó sus precauciones, pero el virus lo alcanzó el primer fin de semana de junio. Empezó a tener dolores de cabeza y el cuerpo cortado. Se resguardó en casa.

Sin embargo, el malestar creció: un incesante dolor en el pecho y la falta de oxígeno lo obligaron a buscar atención médica. Surgió entonces un absurdo: él, empleado de un hospital público, no podía ingresar al ISSSTE porque no tenía contrato y no contaba con ningún seguro institucional.

Sus compañeros hicieron entonces múltiples gestiones para que lo aceptaran; lo lograron, pero con una condición: que su esposa comprara un tanque de oxígeno porque en el hospital estaban escasos.

El cuadro de Joaquín se descomponía con rapidez. Antes de ingresar a urgencias, Joaquín alcanzó a decirle a Dévora: “No quiero que entres, ni que vengas a verme. Debes protegerte mucho por el bien de nuestros hijos”.

Llegaron entonces días de infierno para Dévora. Joaquín, el niño que volaba papalotes blancos, su vecino, su radiólogo preferido, su esposo, el padre de sus hijos, con quien se iría a descansar los fines de semana a la casita de Berriozábal, no pudo vencer al virus. Siete días después, el 20 de junio, falleció.