No era ningún viejo, pero los autos antiguos cautivaron a Fernando. Apreciaba en especial sus diseños y los detalles de las carrocerías. Creía que los modelos actuales habían perdido lo que los distinguía: un toque, por así decirlo, artesanal.

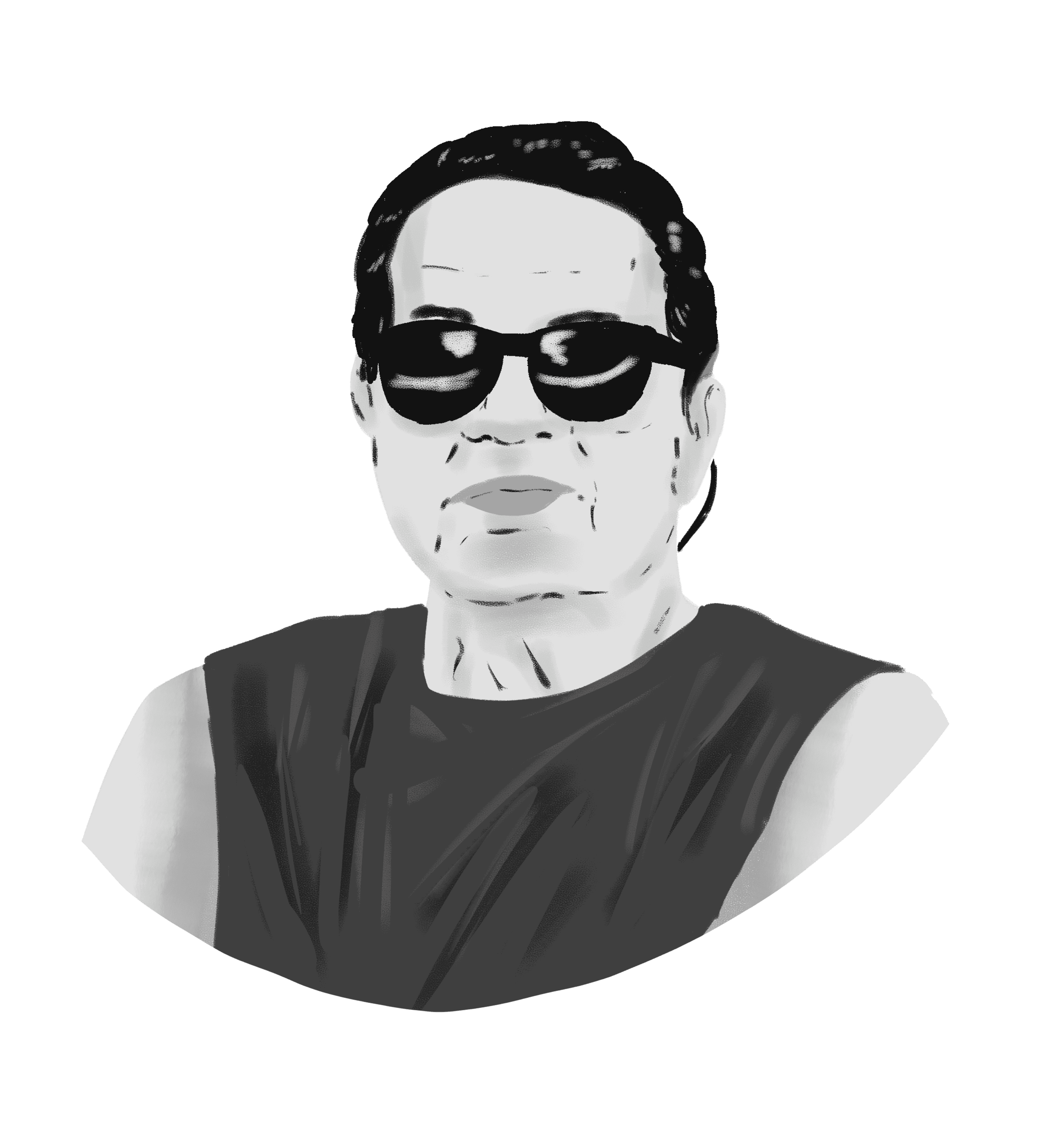

Por eso no resultó extraño que hace un par de años haya adquirido un Volkswagen Sedán 1972, “un clásico para tirar rostro los fines de semana”, bromeaba. Su amigo Juan Carlos Alarcón se lo vendió. “No te vas a arrepentir del pitufo”, le aseguró.

Cuando lo compró el “vocho” era azul claro, con las puertas en color beige, aunque lucía medio maltratado. Fernando lo pintó de azul rey eléctrico, consiguió faros, rines, manijas de las puertas y una canastilla. Todo original. Nadie tenía uno igual en Misantla, Veracruz, ciudad en la que vivía desde hace años.

El gusto por los clásicos lo adquirió en una exposición montada por el Club del Auto Antiguo de Xalapa, donde se exhibieron modelos que iban desde los años 20 hasta los 80. Fernando cursaba, en ese entonces, el tercer año de la carrera de Medicina en la Universidad Veracruzana.

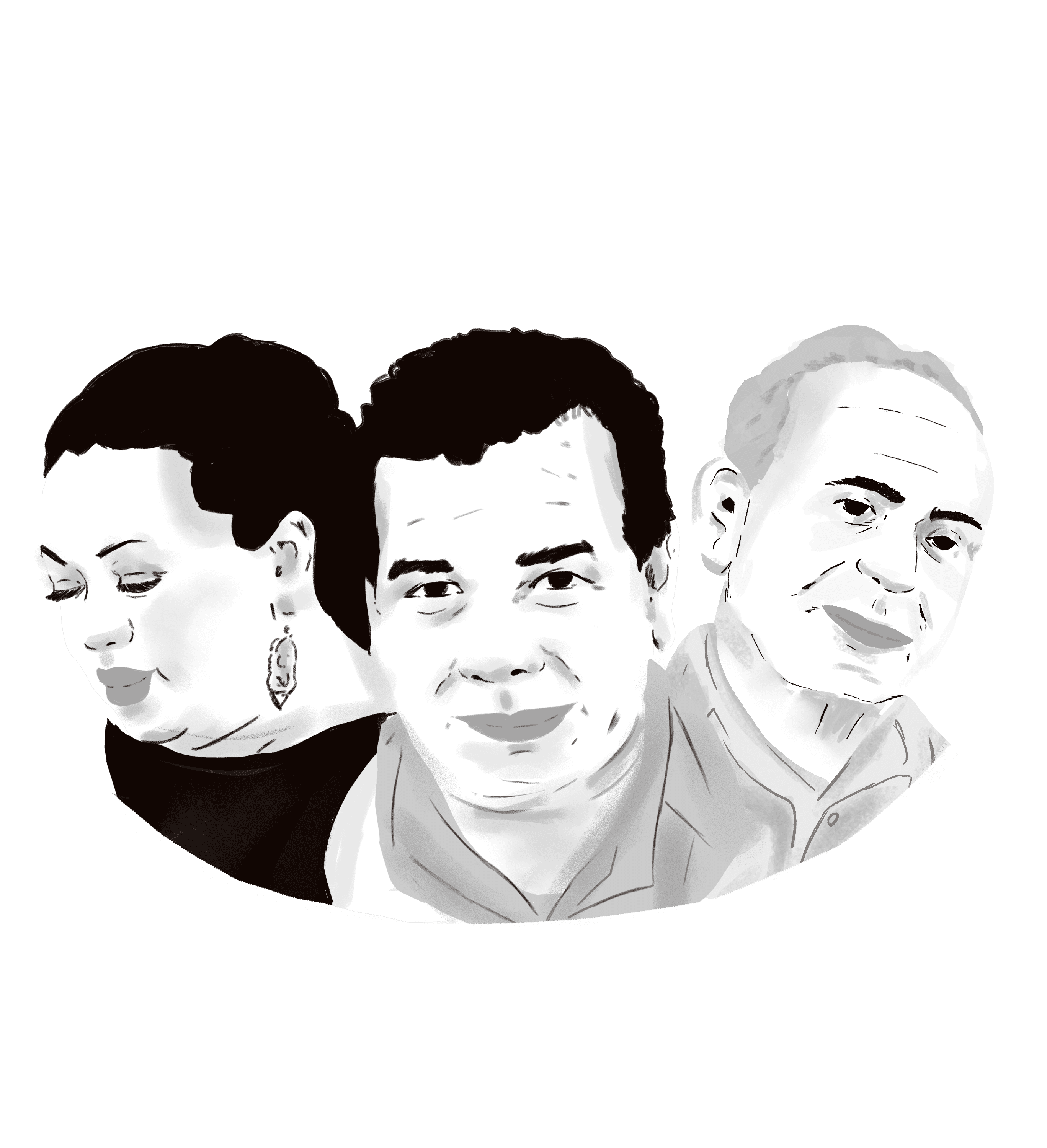

Entre el aroma a naranjas y café, Fernando nació el 26 de noviembre de 1973 en Coatepec, Veracruz, donde estudió primaria, secundaria y preparatoria, impulsado por sus padres Maurilio Mendoza y Margarita Acosta.

Nadie sabe cómo o por qué la idea de ser médico anidó en Fernando, pero desde que estudiaba la primaria ya comentaba su deseo de dedicarse a curar a la gente. Sus padres pensaron que con el tiempo olvidaría lo que decía.

Estaban equivocados. Cuando iba en segundo año de preparatoria les recordó: “Quiero estudiar Medicina; cuando empiece a trabajar me compraré un auto, después una casa y, al último, me casaré y tendré tres hijos”. Ya había armado un plan para cumplir esa meta, sobre todo después de ver que varios de sus amigos abandonaban los estudios por la necesidad de trabajar para mantener las familias que iban formando. Eso no le ocurriría a él.

En 1992 se matriculó en la Facultad de Medicina en la Universidad Veracruzana, cuyos estudios pudo costear gracias al esfuerzo de su padre, un trabajador de la construcción.

“Mi padre le dio todo lo que necesitó. A cambio, él debía ayudar en casa y entregar buenas calificaciones. Lo cumplió. Fernando fue el mejor promedio de su generación”, comenta Danae Mendoza, su única hermana.

Durante los meses que pasaron entre la fecha en que acabó la prepa y su ingreso a la universidad, acompañó a su padre a trabajar y quedó a cargo de un grupo de albañiles que construían una casa.

Fernando se sintió incómodo de sólo estar pendiente del avance de la construcción mientras los demás hacían mezcla, pegaban tabiques y doblaban varillas, por lo que le pidió a su padre que le comprara una pala para ayudar.

Esa misma semana llegó la noticia a casa. Leyó la correspondencia recibida y con una enorme sonrisa se acercó a su padre: “Aprobé el examen de ingreso a la universidad”. Don Maurilio lo abrazó con orgullo y, de repènte, le preguntó: “¿Y ahora qué haré con la pala?”. Fernando replicó: “Te la cambio por mi uniforme de médico”.

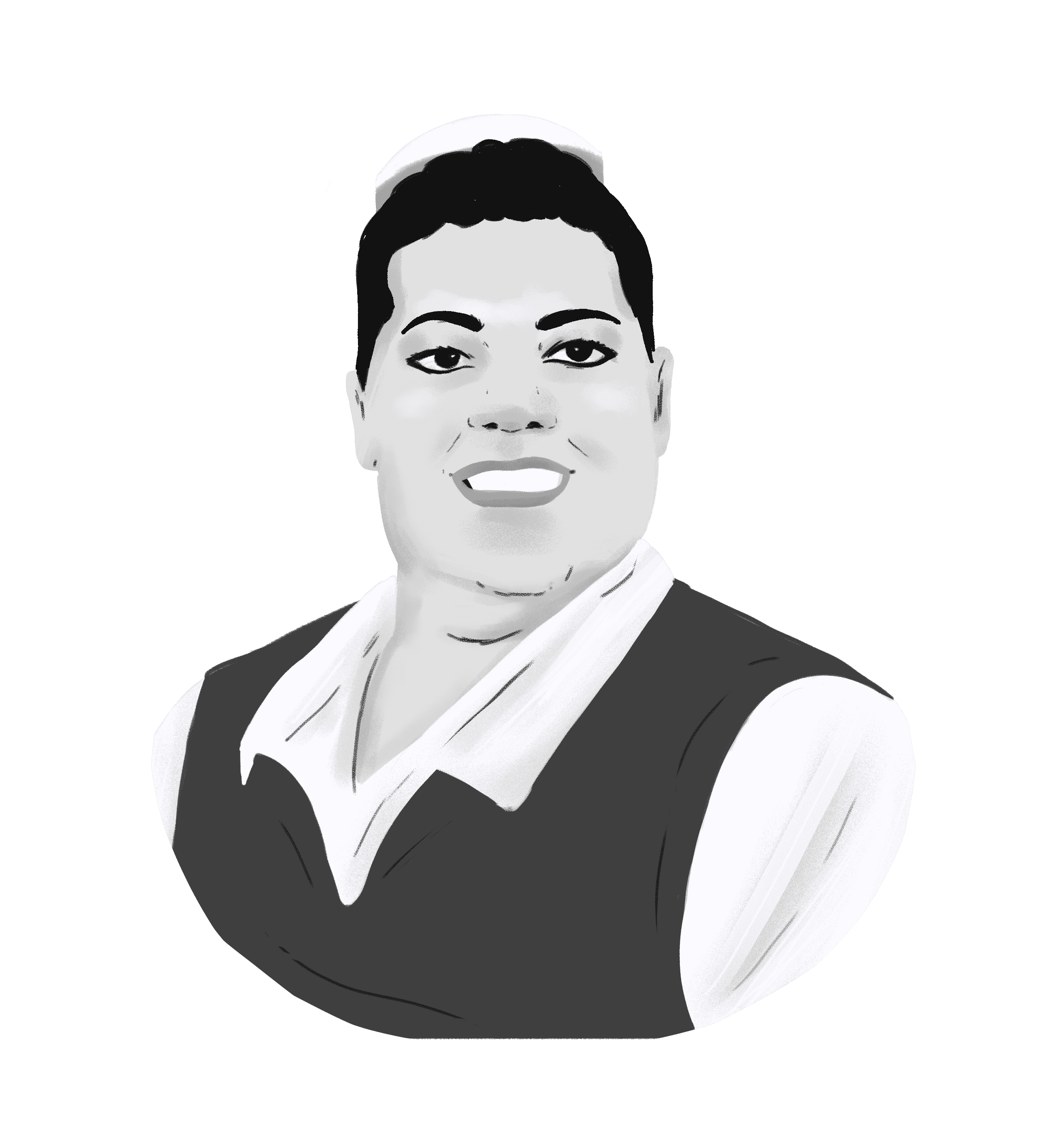

Los años pasaron, Fernando concluyó los estudios e hizo su servicio social en el Centro de Salud Rural de Jicaltepec, en el municipio de Nautla. Un año después se tituló como médico cirujano.

La experiencia del servicio social lo dejó marcado. De ahí en adelante, siempre atendió en centros de salud rurales de Veracruz. Sabía que ahí realmente ayudaría, dando consulta a los pacientes más vulnerables, los de rancherías y comunidades indígenas.

Después de pasar por cuatro municipios diferentes, se estableció en Misantla. Era el médico cirujano del Centro de Salud Urbano. Fernando no escapó a la intensidad que viven los médicos. Por la mañana y hasta las dos de la tarde, trabajaba en el Centro de Salud. De allí, salía a toda prisa a comer y se trasladaba a uno de los consultorios de las Farmacias Similares de Misantla.

Al igual que en el Centro de Salud, en el consultorio del Dr. Simi llegó a revisar de 30 a 50 pacientes por día. No era inusual que acabara a las 11 de la noche, aunque tuviera que levantarse temprano para estar a tiempo en el Centro de Salud.

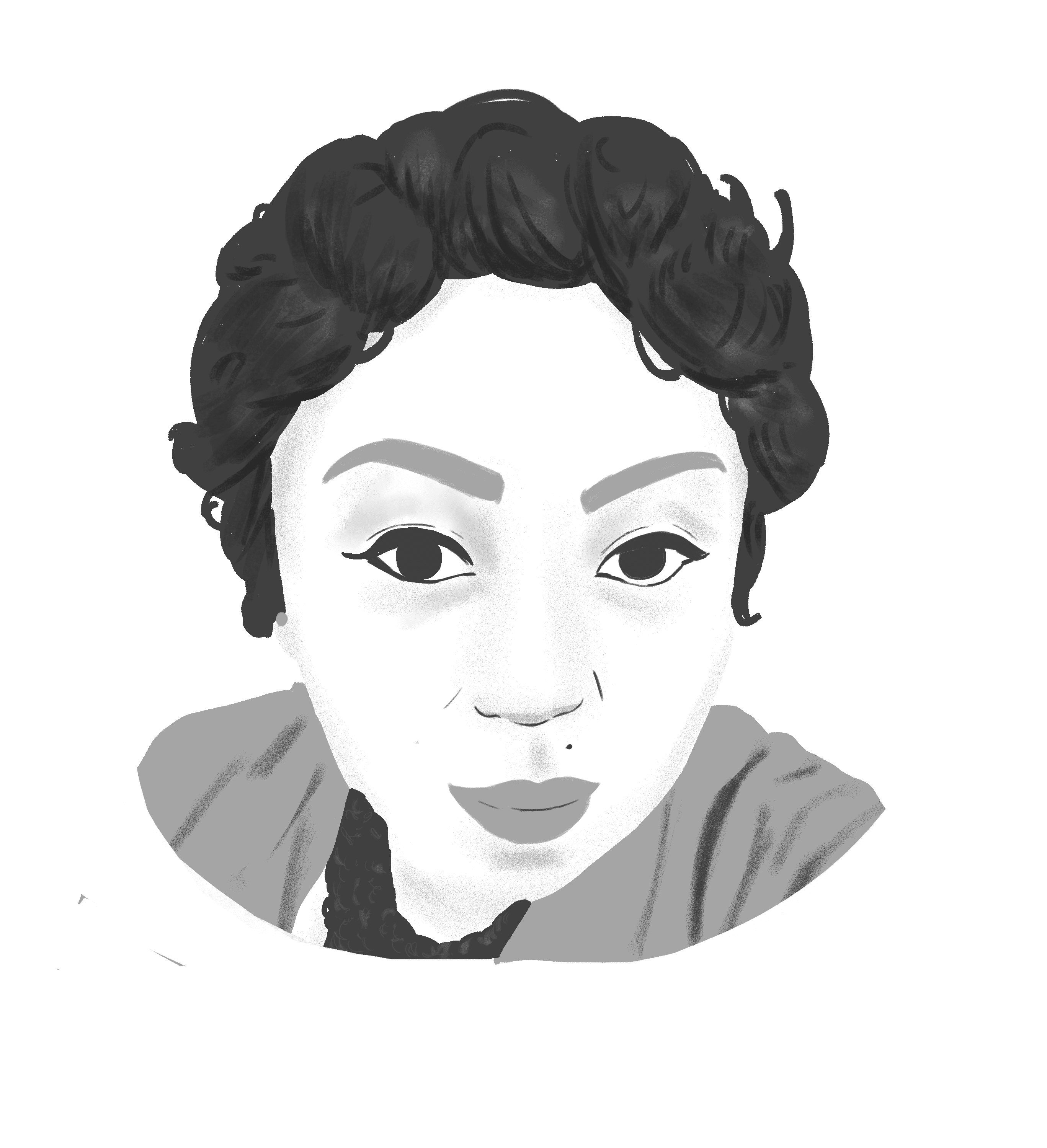

A sus 46 años, Fernando mostraba una férrea disciplina. Siempre ordenado y extremadamente puntual, le gustaba que todo estuviera limpio y acomodado en casa y el consultorio. “Así lo enseñaron mis padres. De niño, no salía de casa sin tender su cama y dejar su ropa bien acomodada”, explica su hermana Danae.

Entre Fernando y Danae se formó una entrañable relación filial, marcada, además de una estrecha cercanía, por momentos de éxtasis inolvidable, como cuando sus padres los llevaban a las funciones de lucha libre en Xalapa.

“Teníamos entre 11 y 12 años. Llegábamos a la Arena de Xalapa y veíamos a los luchadores con sus máscaras y capas brillantes”. Cuando se lanzaban desde las cuerdas del ring, Fernando estallaba y le decía a su hermana: “‘Fíjate cómo vuelan’ y brincaba de alegría al ver a los luchadores en el aire”.

Danae apenas alcanza a reprimir el llanto al hablar de él. Fernando era el mayor y ella siempre se sintió cuidada y atendida, por ejemplo, cuando no entendía algo de las tareas escolares. “Nos apoyábamos en nuestras obligaciones en casa. Si me tocaba barrer, él sacudía; yo lavaba los trastes y él los acomodaba”.

La cercanía nunca disminuyó con el paso del tiempo. Ya de adultos hacían hasta lo imposible por estar juntos cuando llegaba agosto. Hacían empatar sus vacaciones para viajar en familia.

Las playas de la Costa Esmeralda, ubicadas entre el puerto de Nautla y el río Tecolutla, eran las favoritas de Fernando por el intenso color verde de sus aguas y la comida de la costa: pescados y mariscos eran su perdición.

“Viajábamos con mis padres y nuestras familias”, cuenta su hermana. Y es que, con el paso del tiempo, Fernando cumplió sus metas: se tituló, consiguió trabajo, compró un auto, se casó y adquirió una modesta casa en Misantla.

Hace una década nació Fernando Iván, su primer hijo, y Danae le recordó sus planes de juventud: “Te faltan otros dos niños”.

Fernando había hecho a Misantla su lugar de residencia desde 2003. Sin embargo, con el paso del tiempo el ambiente en la ciudad empezó a cambiar.

La inseguridad se hizo presente en círculos cercanos. Se enteró de que a su vecino lo habían tiroteado para robarle su auto, sin que por fortuna el incidente pasara a mayores. Pero la intranquilidad comenzó a crecer.

Se hizo entonces la idea de regresar a vivir a Coatepec cuando su hijo, que cursaba el quinto grado de primaria, ingresara a la prepa. El cambio no sería inmediato, pero ya lo planeaba.

Acostumbrado a saludar a sus padres con cierta frecuencia, Fernando viajó a Coatepec a finales de enero de este año y, luego, a principios de marzo.

Cuando la pandemia se empezó a propagar en Misantla, suspendió las visitas y prefirió no festejar ni el 10 de mayo ni el Día del Padre, como normalmente lo hacía, para cuidar a su familia.

Se quedó atendiendo en el Centro de Salud y en el consultorio de la farmacia. Con las escasas herramientas de una clínica municipal, el médico hizo frente a la crisis sanitaria.

La intensidad de la pandemia y los contagios arreciaron a finales de julio, pero Fernando no estaba dispuesto a abandonar la trinchera y siguió dando consultas. Cierto nerviosismo lo asaltaba de repente, pero por fortuna las cosas marchaban bien.

Al menos así parecía. El 21 de agosto Fernando se comunicó con su hermana. Le platicó que tenía temperatura y una persistente tos. Así siguió, por lo que sus compañeros lo llevaron un día después al Hospital del ISSSTE en la capital veracruzana.

Se había contagiado. Ese fin de semana se mantuvo estable, aunque la tos no cedía. El diagnóstico no era grave, pero la preocupación no dejaba a Danae, quien permanecía afuera del hospital. “Yo sólo quería llevarlo a casa”.

Antes de que lo internaran, Danae había recibido una llamada de Fernando. Le avisó que ya había sido trasladado a Xalapa y le pidió que se relajara: “No te preocupes, en octubre festejaremos tu cumpleaños y en noviembre el mío. Esta enfermedad va a pasar”.

Pasaron los días, pero la enfermedad no. De hecho, se estancó. No había ingresado a un estado crítico, pero tampoco mostraba signos de recuperación. El 25 de agosto Fernando se hallaba relativamente tranquilo, esperando que su organismo contuviera a la enfermedad. Un golpe súbito trastornó el panorama: sufrió un infarto y falleció.