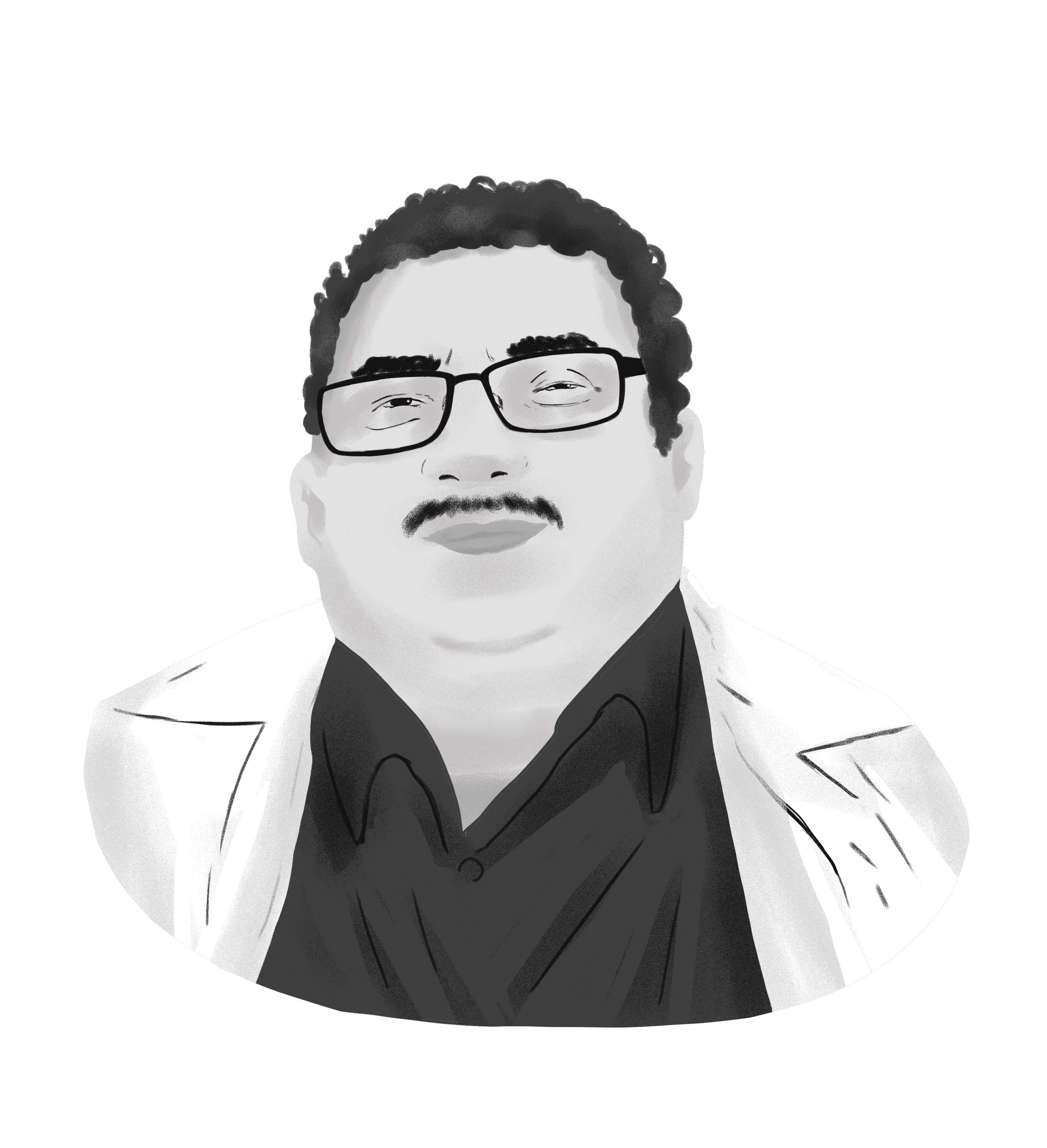

Alberto tenía una gran virtud: las matemáticas eran su lenguaje. No había cálculo que se le resistiera. Comprendía la vida a través de los números y su memoria podía retener cantidades relevantes de información. Era un niño inquieto y emprendedor.

Su despierta inteligencia cautivó a un profesor de la prepa, quien se acercó para hacerle una sugerencia: “Estudia para fisicomatemático, tienes la habilidad para ser un gran científico”. Generoso y solidario, el joven de aquellos años decidió tomar otro camino, uno que ejercería día con día, las 24 horas.

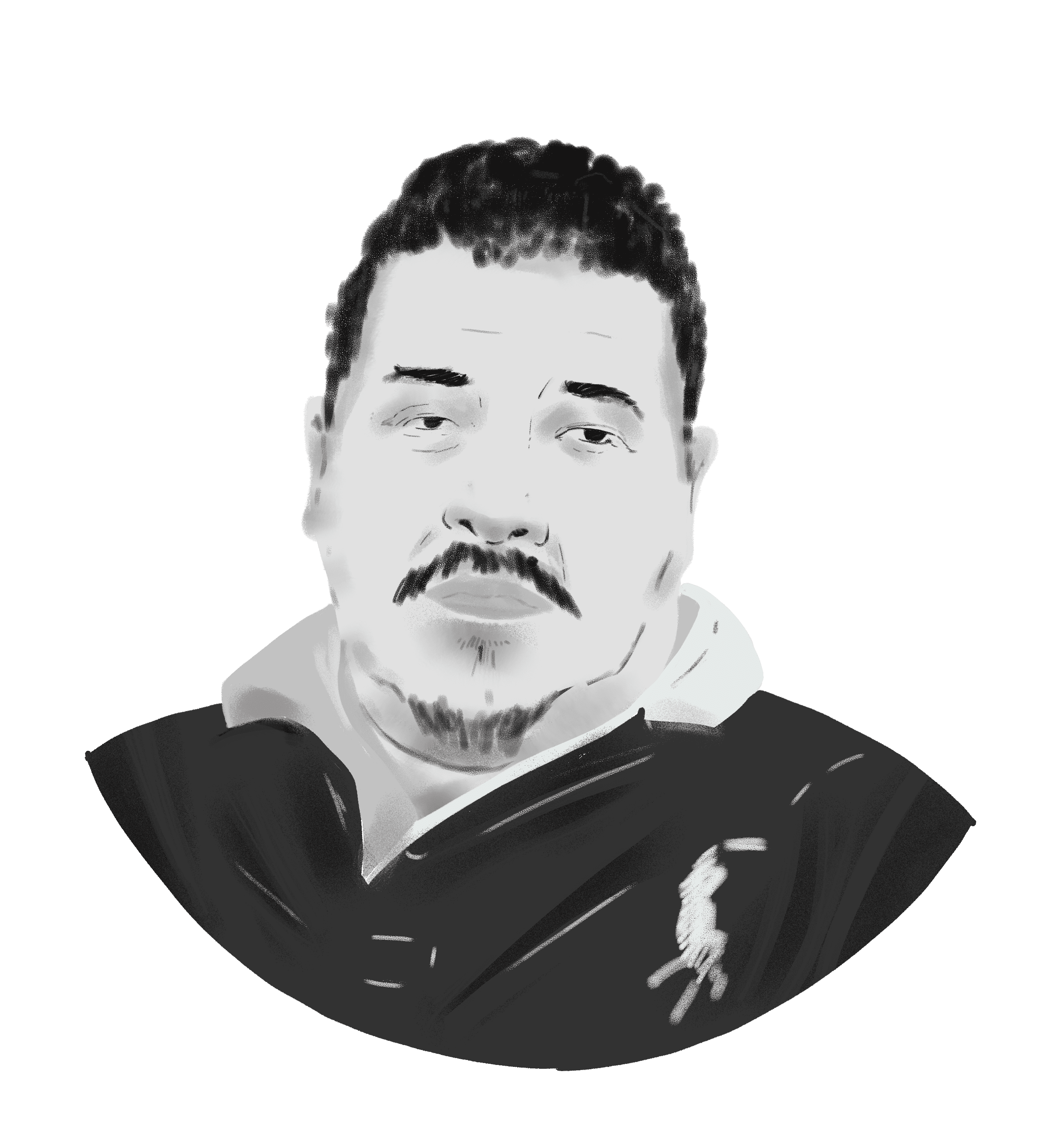

Alberto nació en 1968, ese traumático año para la memoria de los mexicanos, en cuyo octubre se perpetró la matanza de estudiantes en Tlatelolco. Sólo que él nació el 30 de marzo, el día en que sus padres Ernestina Pérez y Benigno Torres tuvieron a su décimo hijo.

Su familia vivía en la colonia Casas Alemán, al norte de la Ciudad de México, en donde Alberto, el menor de todos, absorbió los gustos de sus nueve hermanos. Su selección musical incluía desde Eydie Gorme y el trío Los Panchos hasta Los Terrícolas, La Revolución de Emiliano Zapata y Armando Manzanero.

“Era romántico, amigable, afectuoso y alegre, muy alegre. Por eso también le gustaban Los Temerarios y la Banda MS”, comenta Abigail González, su esposa. Aunque, en realidad, tenía una preferencia especial por esa famosa banda inglesa de música pop que tuvo su auge cuando él no había nacido: Los Beatles.

Alberto conoció lo que era ganarse el sustento desde los ocho años. Su padre era obrero en una fábrica de llantas para automóviles. El contacto con el plomo y el mercurio le intoxicaron el cuerpo. Enfermó y lo jubilaron.

Como el dinero del retiro no alcanzaba, don Benigno empezó a trabajar por cuenta propia en diversos oficios a los que incorporó a sus hijos. Todos los integrantes de la familia laboraban por las mañanas y estudiaban por las tardes, aunque sólo Alberto y Guillermo, el sexto hijo, concluyeron una carrera universitaria.

Alberto decidió que sería médico y no físico matemático, como le aconsejó su maestro. Entró a la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM. Por la mañana trabajaba; después se iba a Iztacala, de allí a la biblioteca y, al final, de vuelta a casa.

Luego de cinco años de estudio, hizo su internado en la Clínica 29 del IMSS, en San Juan de Aragón. Le faltaba un requisito para titularse: su servicio social.

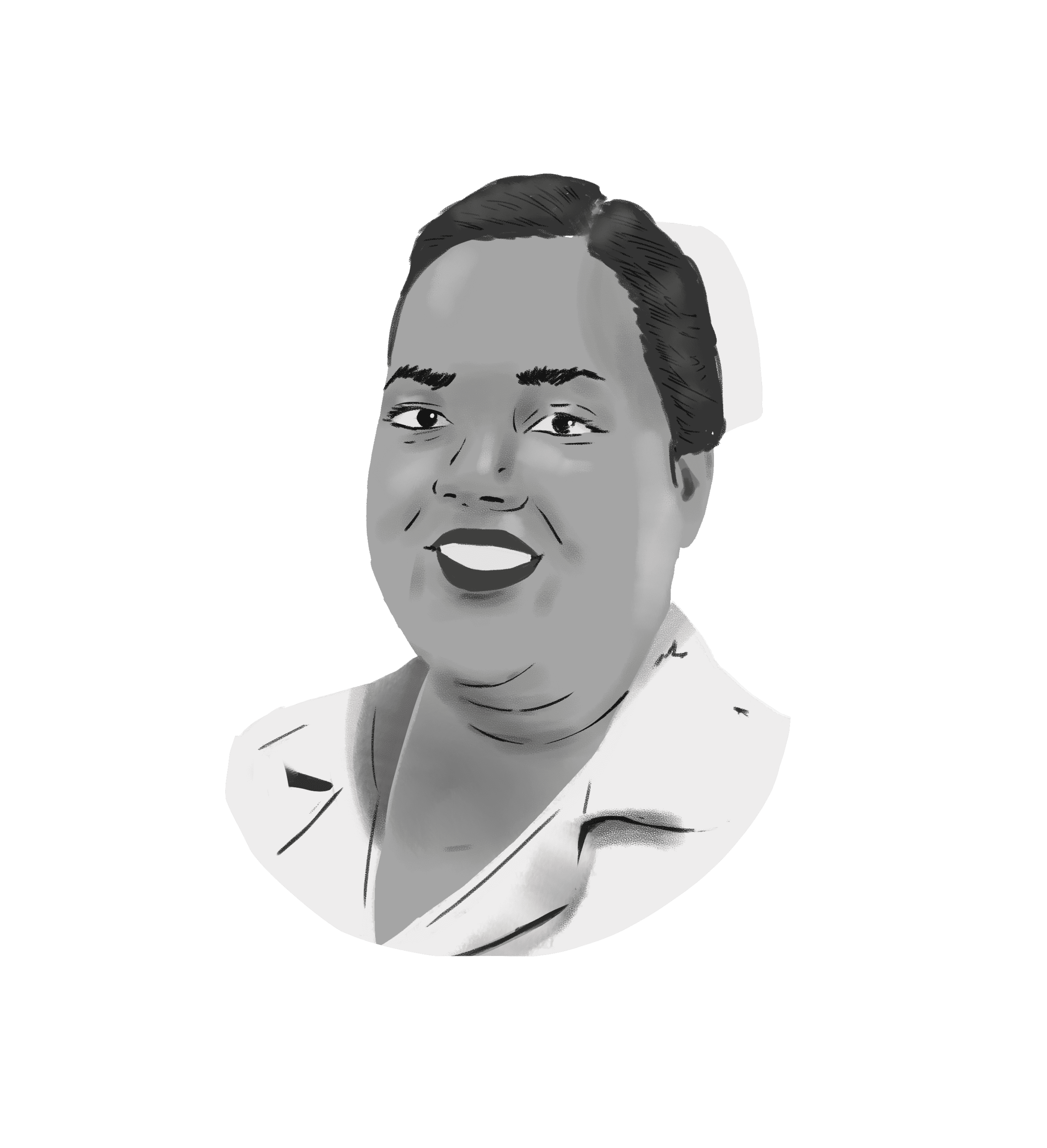

Ingresó entonces a una etapa nada fácil. Lo enviaron al Centro de Salud Rural del IMSS ubicado en la selva de Los Chimalapas, en Chiapas. Habituado a la ciudad, llegó a una comunidad de pueblos indígenas donde conviven zoques, tzotziles, tzeltales y zapotecos.

Nunca olvidó que su primera jornada de vacunación la hizo en burro. Tardó hasta cuatro horas en recorrer la comunidad completa para aplicar las dosis, bajo los abrasadores rayos del sol y la sofocante humedad de la selva.

Cada día se encontraba con una realidad lacerante. Era 1993 y Alberto atendió muchos casos de tuberculosis, poliomielitis, rubéola y sarampión, además de la desnutrición que los indígenas padecían por la pobreza extrema en la que vivían.

Quiso reportar esas enfermedades en la jurisdicción sanitaria para que lo dotaran de medicamentos. Pero se encontró con un muro: “Por decreto presidencial, la tuberculosis y la polio han sido erradicadas del país”, le argumentaron los responsables. Aturdido, pensó en renunciar en protesta ante esa injusticia. No se atrevió.

Llegaron las vacaciones de diciembre y viajó a la Ciudad de México a pasar el fin de año. El 1 de enero de 1994 vio por televisión la noticia del alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas.

No le sorprendió tanto. Aunque el foco de la rebelión se encendió hacia el sur del estado, él había trabajado con otra parte de las comunidades indígenas. Le constaba que el gobierno borraba, por decreto, la marginación de los pueblos.

Dos meses después regresó a Chiapas. Los retenes militares sembrados en todo el estado impedían trasladarse con facilidad. Por eso, lo liberaron de su servicio social 30 días antes de terminar.

“Brincaba de felicidad al recibir su título de médico. Su etapa en Los Chimalapas le dejó una huella importante”, cuenta Abigail.

De regreso a la ciudad, no hallaba trabajo. “Por qué no vas al Hospital de Jesús, en el Centro, allí naciste y te tienen que dar un lugar”, le recomendó con cierta inocencia su madre.

La suerte le regaló una sorpresa. El hospital esperaba a un médico que se apellidaba como él, pero nunca llegó y Alberto ocupó su lugar. Dio entonces un paso más y se inscribió para estudiar la especialidad de Urgencias Médico-Quirúrgicas.

El Hospital de la Clínica 25 del IMSS, en la calzada Ignacio Zaragoza, rumbo a Puebla, fue la escuela en la que aprendió medicina interna, pediatría, cardiología, ginecología. El reto era abrumador: en sólo una guardia nocturna llegaban a la clínica entre 30 y 40 personas que requerían atención inmediata.

Alberto ingresó de lleno a una larga etapa del ejercicio de su profesión en la que nunca apretó un botón que dijera “apagado”. A partir del mediodía atendía en el Hospital General Dr. Rubén Leñero durante siete horas continuas. Los martes, jueves y sábados salía del hospital, pasaba a casa, se bañaba, cenaba y a las 20:30 comenzaba su guardia nocturna en el Hospital General 27 del IMSS en Tlatelolco.

Llegaba a su casa a las siete de la mañana del día siguiente, desayunaba con su esposa Abigail y Bela, su pequeña hija, las llevaba a la guardería y al trabajo, para entonces regresar a dormir y estar listo, otra vez, a las 12 del día en el Rubén Leñero.

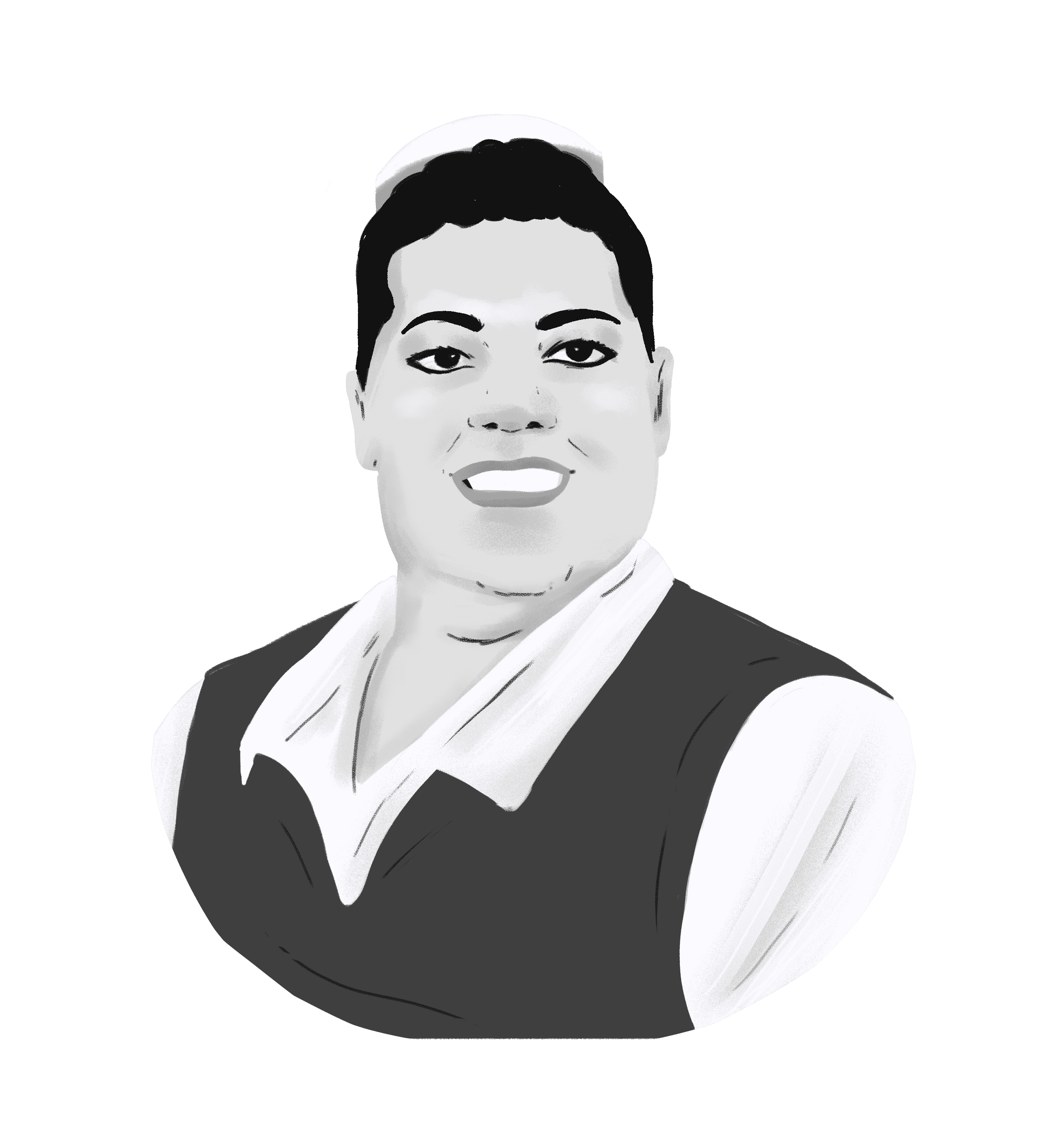

Fue en el Rubñén Leñero donde conoció a Abigail, quien realizaba su servicio social para titularse como médica general. Luego de tres años de relaciones, se casaron.

“Era un hombre muy inteligente. Me llevaba 12 años, siempre me trató con respeto y cariño. Era un médico con sólida vocación”, recuerda su esposa.

En medio de la intensidad laboral, la pareja se hacía espacio para divertirse. Ahí era donde entraba Elvis Presley, con cuya música Alberto aprendió a bailar rock and roll, una alegría que contagiaba a su esposa e hija, pero también a su suegra, quien se desvivía por atenderlo cuando la visitaban.

Uno de los periodos más intensos del matrimonio fue cuando esperaban el nacimiento de Bela. Al no poder concebir hijos, utilizaron la técnica in vitro; el embarazo se complicó y la niña nació a los seis meses y medio.

Durante 60 días, su hija estuvo internada en el Hospital La Raza. La tormenta y la angustia cesaron cuando Bela alcanzó un peso de dos kilos. En poco tiempo, las risas de la niña infundieron felicidad al matrimonio. Hoy tiene siete años.

Alberto había trabajado durante 28 años continuos. El momento de la jubilación se acercaba y la pareja ya tenía planes para el año 2023. A Alberto ya no le gustaba vivir en la Ciudad de México; tantos años de guardias nocturnas mermaron su vitalidad.

Deseaba comprar una casa en Cuerámaro, Guanajuato. La familia de su esposa es originaria de allá y le atraía cambiar de aire y residir en ese pueblo productor de fresas y lácteos.

La llegada de la pandemia oscureció los planes. A finales de marzo y principios de abril de este año, el matrimonio tomó vacaciones. Los contagios por Covid-19 comenzaban a expandirse, por lo que debían extremar cuidados dado que Alberto era población vulnerable: padecía diabetes, hipertensión y obesidad.

Después de 10 días de vacaciones, se incorporaron a la intensidad que significa atender pacientes Covid-19. Alberto solicitó a sus jefes de los dos hospitales que lo eximieran de trabajar. Le negaron el permiso de ir a casa.

“Eres un médico de 52 años, controlado y estable. Debes seguir en su trabajo”, le dijo su jefe en el IMSS. En el Hospital Rubén Leñero la respuesta fue la misma.

A mediados de abril, llegó a casa y le dijo a Abigail: “Tengo mucho miedo. Me siento derrotado, ese virus es totalmente desconocido. Cada noche mueren entre siete y ocho pacientes. No es normal”.

Ese día, como nunca, su esposa lo vio llorar. Estaba desesperado. Un par de días después, la familia de médicos se sumergió en su noche más profunda. Alberto sintió que la fiebre le quebraba el cuerpo. Lo mandaron a casa a recuperarse.

La fiebre cedió después de una semana, pero una intensa tos lo condujo al mismo hospital del IMSS donde laboraba. Su esposa, su hija y su suegra dieron positivo al contagio. La niña era asintomática.

Alberto permaneció siete días en tratamiento en el hospital. Pero sus riñones no aguantaron; una insuficiencia renal aguda intensificó los síntomas. Los pulmones ya no recibían oxígeno.

Al mediodía del 4 de mayo, Alberto le pidió su celular al compañero que lo asistía. Le llamó a su esposa: “Mi amor, ya no puedo. Te amo mucho. Cuida a nuestra gorda y le voy a echar ganas”.

Al colgar, le dijo al médico: “Intúbeme, ya no puedo respirar”. Horas después falleció.

Abigail recibió la noticia justo cuando su madre María de la Luz Moreno ingresó al hospital con los mismos síntomas de su marido. Seis días después, la suegra de Alberto también falleció.

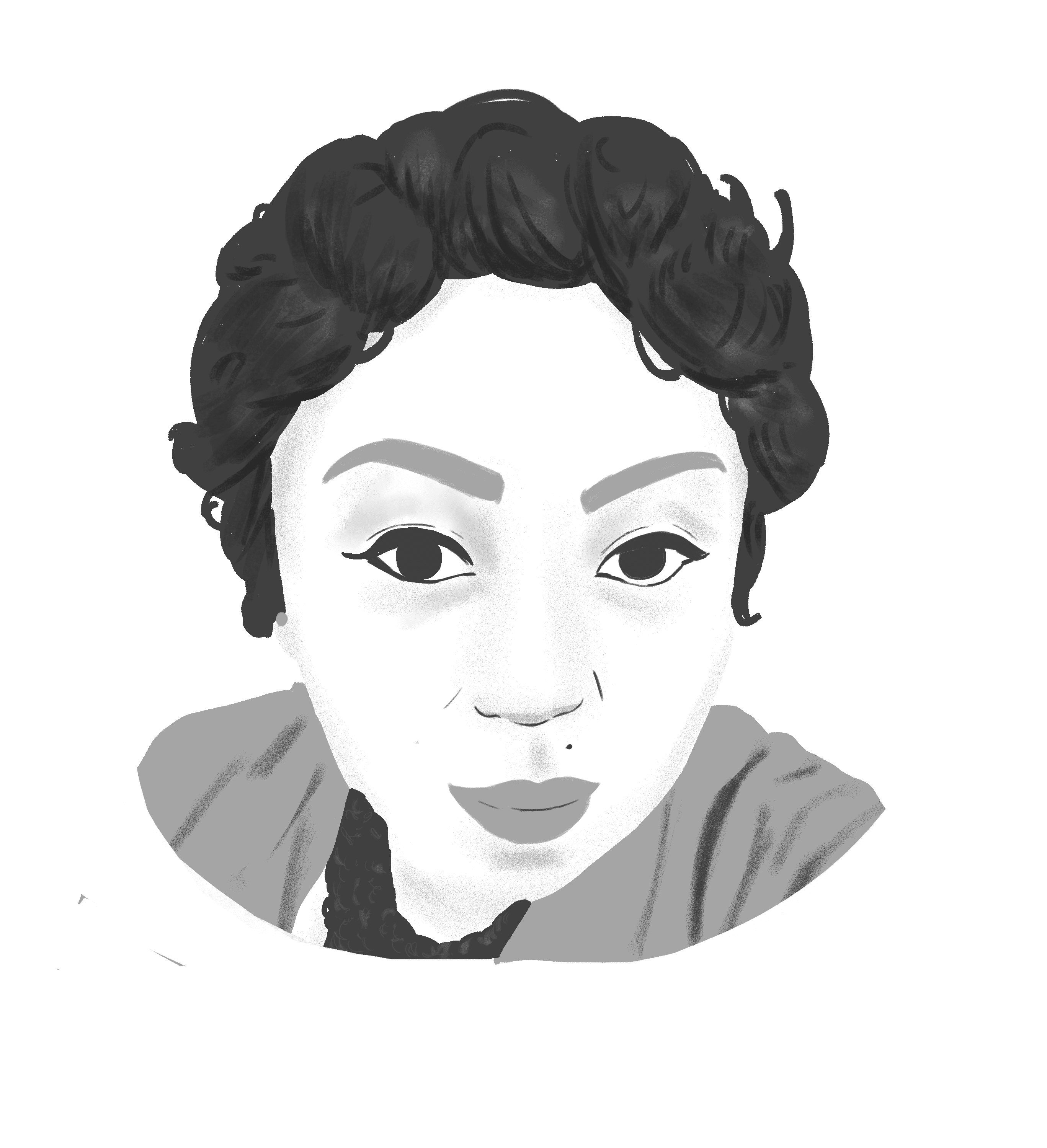

Fuiste mi príncipe azul, el gran amor de mi vida…

De Abigail, esposa de Alberto

Han pasado seis meses desde ese mayo negro. Aunque los pasillos del Hospital General Rubén Leñero le recuerdan la ausencia de su esposo, Abigail se mantiene activa como médica general y ayuda a varios de sus compañeros afectados por el virus a recuperarse.

En casa, abraza y acompaña a su hija Bela, cuyo nombre significa Alberto en húngaro.