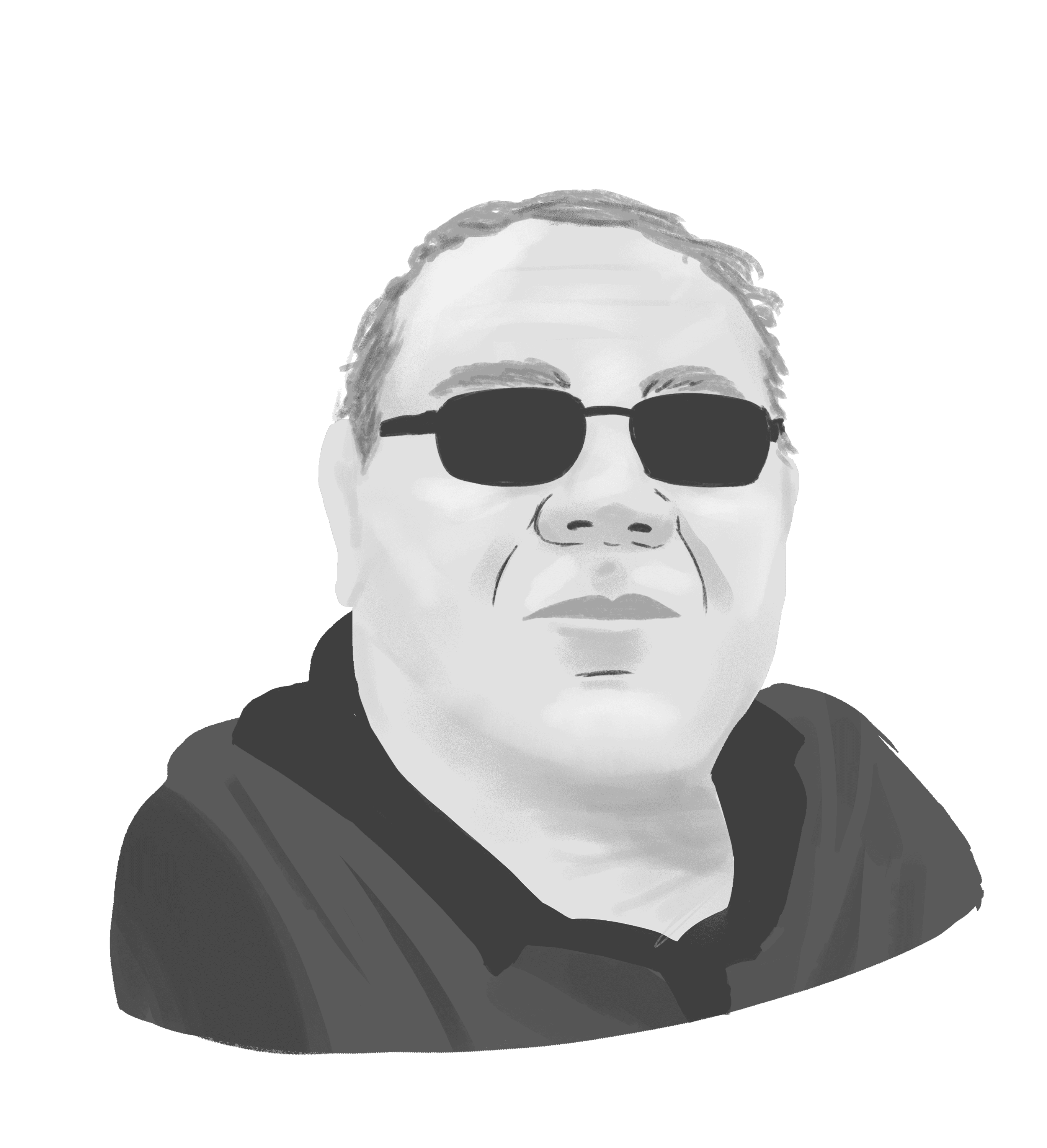

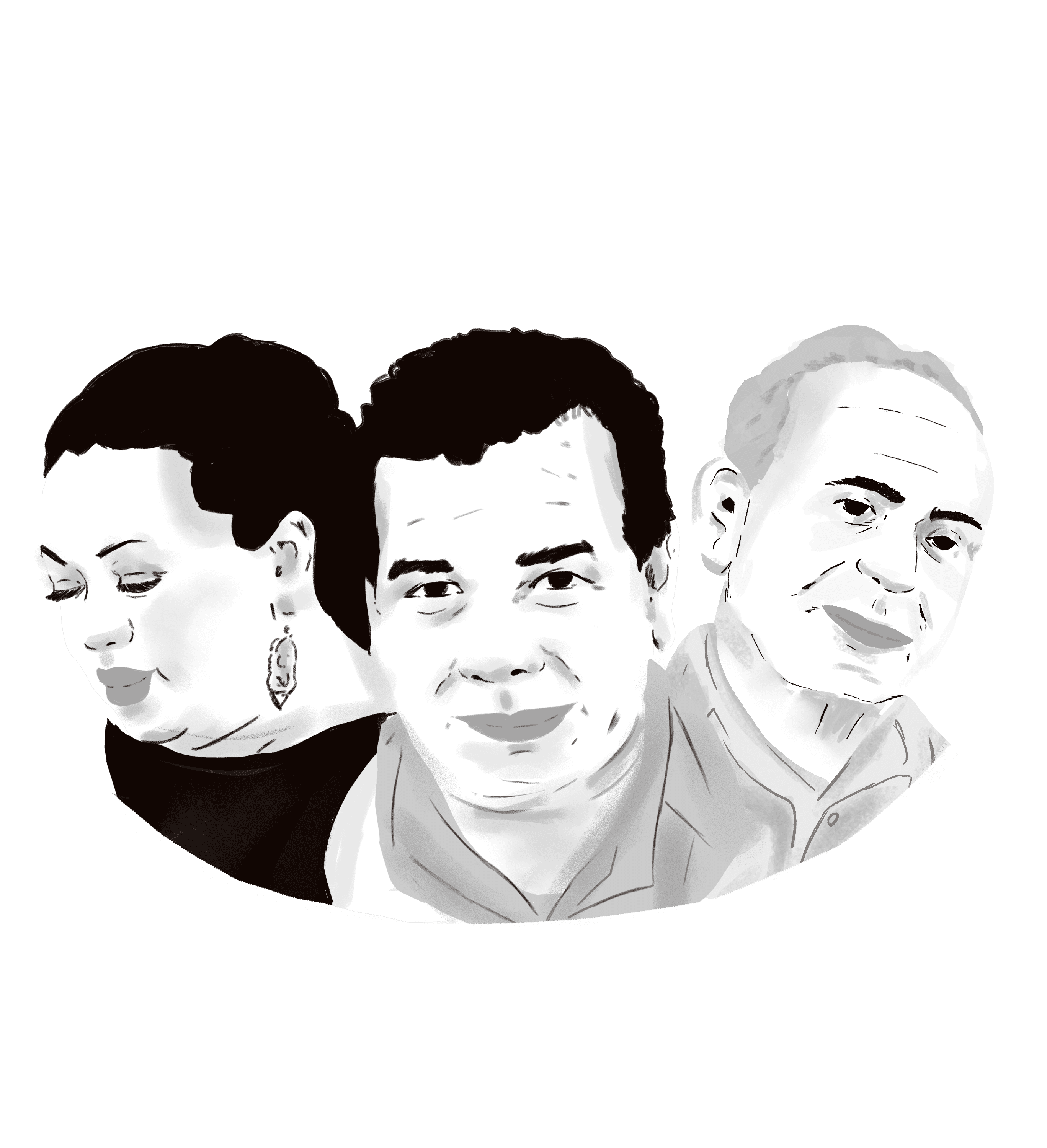

En lugar de batas blancas, José Antonio Oropeza Servín siempre utilizó filipinas para atender a sus pacientes en el concurrido y modesto consultorio personal ubicado en Las Palmas, una colonia popular de la alcaldía Álvaro Obregón, al poniente de la Ciudad de México.

Según contó a su familia, la madre de José Antonio los llevaba con cierta frecuencia a él y a sus hermanos a consulta médica. Tuvieran lo que tuvieran, los doctores siempre los inyectaban. A José Antonio le daba tanto miedo que decidió ser médico.

“Se prometió que cuando lo fuera, no iba a ponerse esas batas blancas. Por eso usaba filipinas de colores, no quería que los niños le temieran”, cuenta Sandra Oropeza, su hija.

Y no le temían. Niños, mujeres, jóvenes y adultos mayores atiborraban todos los días el local de este médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que a la menor provocación usaba prendas con el logotipo de la universidad.

Desde que concluyó su servicio social en la Costa Chica de Guerrero, Oropeza Servín montó su consultorio en Las Palmas. Ahí pasó cerca de 40 años. Se convirtió en un entrañable personaje de la comunidad, a tal grado que los vecinos lo hacían su compadre. Era un auténtico y querido doctor de barrio.

“Mi papá tiene ahijados para aventar. La gente lo quería mucho y lo seguía mucho, como si fuera un rockstar”. En Navidad, Año Nuevo, en su cumpleaños, recibía un buen número de obsequios.

La cercanía de la gente con el Oropeza, de la que había muestras cotidianas, se hacía aún más evidente con estampas como ésta: el día en que lo asaltaron en su consultorio, los vecinos se movilizaron hasta dar con el responsable y devolverle sus cosas.

Sandra piensa que su padre poseía un don, un rasgo distintivo de su persona: la empatía humana. “Escuchaba a la gente. Con solo escucharla y quizá aconsejarla, ayudaba. Había pacientes que decían ‘es que nada más veo que viene tu papá y ya me compongo´. Tenía don de gentes y alegría. Aunque tenía cara de gruñón, era muy amoroso con sus pacientes”.

De padre mecánico y de madre dedicada al hogar, José Antonio Oropeza tuvo que sortear dificultades económicas para estudiar. En su adolescencia y primera juventud hizo de todo: colocó anuncios luminosos, fue ayudante de taller mecánico, ayudante de tablajero.

Resultaba complicado solventar los gastos de un estudiante de medicina. José Antonio le contó a sus hijos lo que debía inventar cuando le pedían que acudiera a las prácticas universitarias vestido completamente de blanco, incluso los zapatos. “Como no tenía dinero para comprar unos, pintó los negros con grasa blanca y se fue de práctica, pero un día llovió y se le despintaron”.

Cuando José Antonio le platicaba a sus hijos ese momento, se le llenaban los ojos de lágrimas. Y aunque a Sandra la conmueve el recuerdo, éste la hace pensar en la pasión que sentía su padre por la profesión. “Con muchos esfuerzos, logró ser médico”.

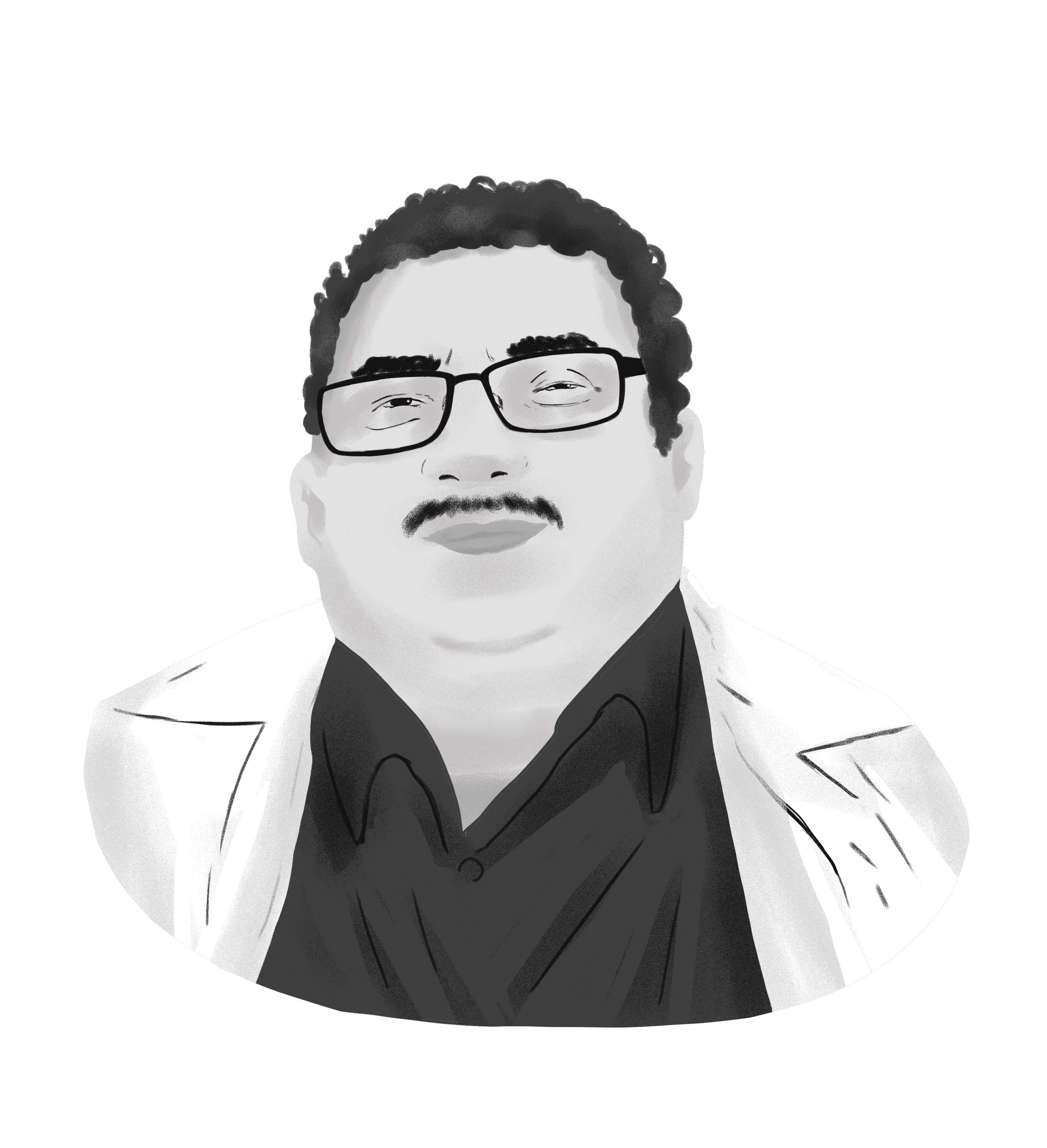

El Mariachi, como le decían sus compañeros de la preparatoria porque usaba pantalones marca Topeka, experimentó muchos momentos de felicidad en su vida, entre ellos el festejo de su cumpleaños número 60.

Su familia le organizó una fiesta sorpresa con temática de futbol americano, una de sus grandes pasiones. Hubo banderines de colores, barbacoa, bebidas. Lo acompañaban sus amigos de la prepa, del equipo en el que jugaba, de la secundaria. Todos llevaban jersey.

El doctor ingresó con los ojos cerrados al salón donde se hizo la fiesta y un locutor lo anunció por el micrófono: “Con el número 66, El Mariachi, José Antonio Oropeza”. Abrió los ojos y vio a sus amigos hacerle una valla y aplaudirle. “Se sentía una estrella, estaba lleno de alegría, lloró, se rió; no lo podía creer”.

José Antonio Oropeza estudió su bachillerato en la preparatoria 8 de la UNAM, a cuyo equipo de futbol americano, Los Leopardos, se integró. Hasta la fecha pertenece a una fraternidad. Como le decían El Mariachi por sus pantalones de rayas, cuando llegaba a los entrenamientos le chiflaban el Son de la negra. “Eso siempre ha sido muy impresionante”.

En los últimos años ya no podía jugar futbol americano porque tenía dañados los meniscos, pero no dejaba pasar una oportunidad de jugar tochito con sus compañeros.

Hombre sencillo, sentía una especial atracción por el estudio. Hablaba muy bien inglés. Fanático de los libros y de la música, especialmente de la setentera y sus bandas favoritas: los Doors, Led Zeppelin, The Rolling Stones. Era tan obsesivo con sus discos, que los tenía numerados y se daba cuenta si alguien los movía de lugar o se llevaba alguno.

Su hija lo describe como un hombre amiguero, “también muy rebelde porque no le gustaban las injusticias”, y un padre muy cercano, inclinado a pasar mucho tiempo con su familia: “Siempre veía la manera de ayudarnos. Los rituales de cada año eran poner la ofrenda del Día de Muertos, en Navidad ir a cortar el árbol, comprar esferas”.

José Antonio Oropeza no era afecto a las formalidades excesivas, ni a las mentiras ni a la gente tibia que no tomaba decisiones. De gustos sencillos, le fascinaban la playa, el mar, el sol y la alberca. Eso era lo suyo.

Y también la cocina. Era frecuente verlo preparar algún platillo o devorar un mole verde hecho por su esposa, con un vinito blanco, o una buena rebanada de pastel mil hojas.

Siempre procuró estar en su consultorio. Pasaba más tiempo ahí que en casa. Ni un día dejó de atender. Por eso, cuenta Sandra, “la gente era muy cercana a él, como si fuera un padrecito. Fue su amigo, su médico”.

La llegada de la pandemia lo preocupó, que la gente no creyera en la enfermedad, que no se cuidara. Por eso decidió atender a los pacientes todos los días, aun en la emergencia sanitaria. Así lo hizo hasta que el virus lo agarró y ya no pudo acudir a la cita diaria.

A los vecinos de Las Palmas les extrañó que el consultorio permaneciera cerrado. “No sé cómo se enteraron, dice Sandra, pero alguien pegó una nota muy discreta en la puerta, decía que el doctor estaba delicado de salud”.

Así era. Ingresó el lunes 1 de junio, con problemas para respirar, sin saber qué era lo que tenía y murió el sábado 6 de junio por la noche, minutos antes de las nueve, por un paro cardio respiratorio asociado a Covid-19, a los 65 años de edad.

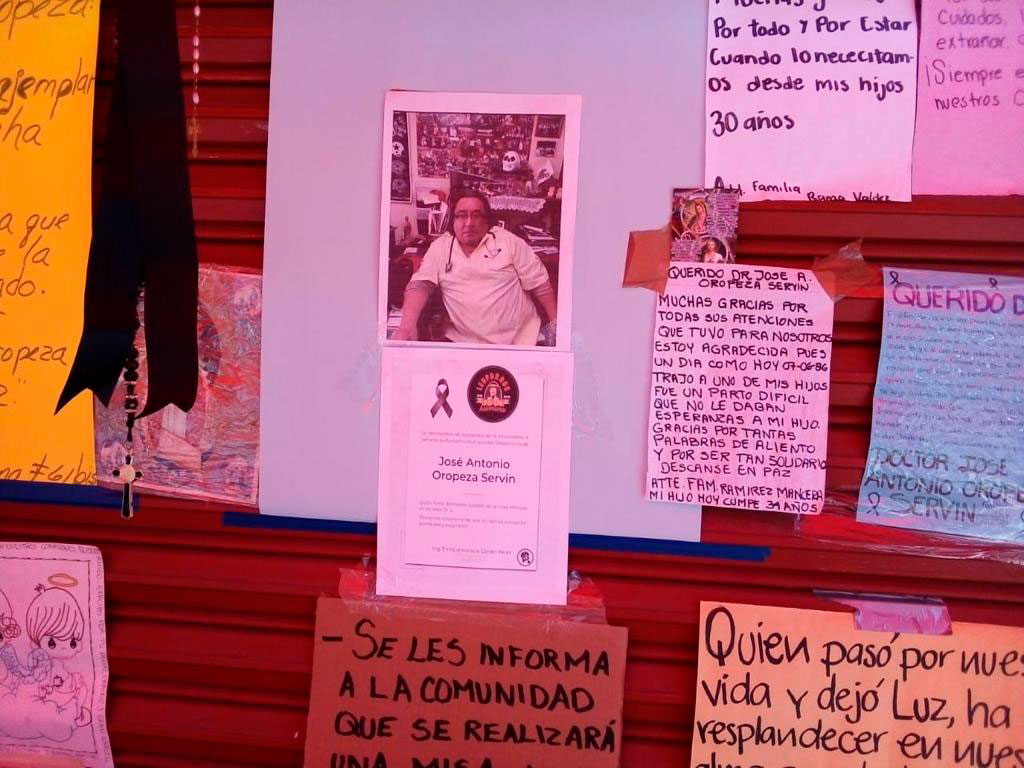

Sandra hizo pública la noticia en redes sociales. A partir de ese momento, la gente se volcó al consultorio, instaló un toldo y un altar que duró los mismos días del rosario. Hasta más de 100 personas se reunían a rezar. Los vecinos le pusieron velas, galletas, fotos, cartulinas con mensajes. Llevaban café, chocolate, pan, tamales, para compartir.

“Lo querían despedir. Mi hermano fue el último día para llevar las cenizas. Mi mamá y yo no pudimos ir porque estábamos en cuarentena. Se quedó impresionado de lo que vio”.

La casa de José Antonio también se llenó de flores y comida. Todos los días, durante dos semanas, la gente enviaba esos pequeños tributos a la memoria del doctor. “Dejó una huella por la labor médica y altruista que hizo. Para nosotros fue un héroe”.

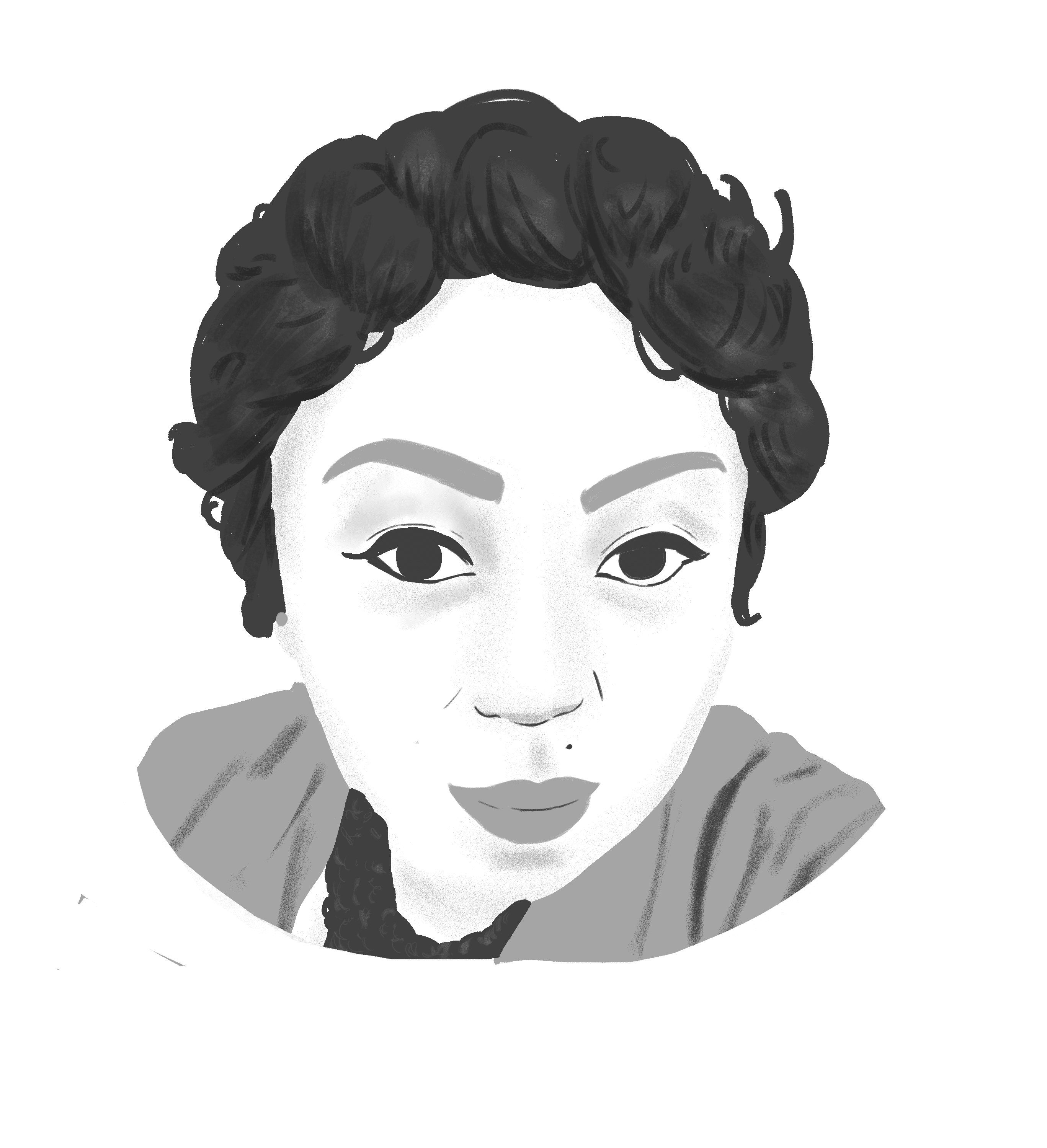

Sandra Oropeza, su hermano Julio y su madre Aurora González desmontaron el consultorio, regalaron los medicamentos a algunos dispensarios y se llevaron los muebles e instrumentos.

Al mes del fallecimiento de El Mariachi, los tres echaron a andar un negocio de comida: “Los especiales de Aurora” se llama.

“Fue una manera de rearmarnos”, platica Sandra. “Lo hicimos pensando en una terapia para mi mamá. Justo uno de los especiales es el mole verde, que a mi papá tanto le gustaba. La comida siempre ha sido una forma de apapacharnos, una terapia, una forma de generar ingresos y de movernos como familia, de no dejarnos arrasar por la tristeza”.

Quedaron algunos pendientes familiares. El fallecimiento de José Antonio los detuvo. En febrero y marzo empezaron a planear un viaje en crucero o a la playa porque deseaban festejar los 40 años de matrimonio del doctor y Aurora.

Ya no hubo tiempo. Ya no alcanzó a platicarles de nuevo sus hazañas como jugador de futbol americano, ni recordar esos zapatos negros que perdían su color blanco con la lluvia, ni reír cuando le chiflaban el Son de la negra, ni la satisfacción de ser querido por los pacientes de su barrio.