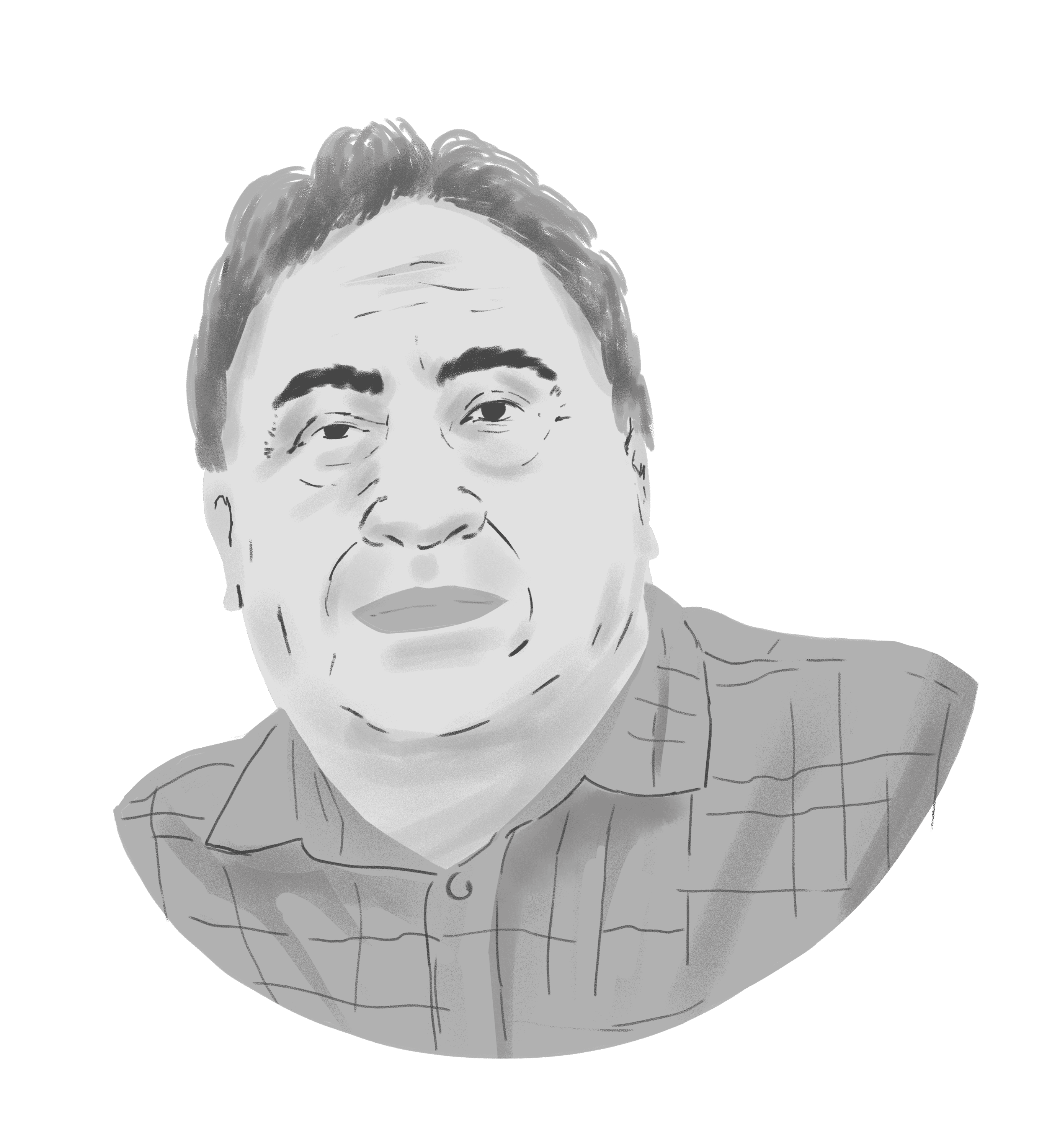

Por razones de la vida, Víctor Manuel Lara Perera quedó prendado desde pequeño a dos objetos que nunca lo abandonarían: las pelotas y los estetoscopios.

Aficionado desde la infancia al beisbol, destacó luminosamente en campos llaneros y, después, en ligas infantiles y juveniles; convencido de lo que quería para sí mismo en el futuro, desde los 12 años también supo con claridad que anhelaba ser médico.

Su facilidad para ponchar a los bateadores colocó a Víctor Manuel en la ruta de un deporte que desde su llegada en 1890 a la península de Yucatán, procedente de Cuba, ha provocado furor entre la población.

La fama de ser un joven pitcher de altos vuelos lo empezó a acompañar y, pronto, los equipos se disputaban sus favores deportivos. Comenzaba una incipiente carrera como beisbolista.

“Amaba ese deporte. Era muy buen lanzador y competía en equipos formales que hacían giras por el estado. Cuando ingresó a estudiar Medicina en la Universidad Autónoma de Yucatán, se convirtió en el cerebro del equipo de beisbol”, recuerda su esposa Marisol.

La cercanía con sus compañeros lo tenía muy amarrado a ese deporte, a tal grado que estuvo a punto de abandonar sus estudios universitarios para convertirse en un jugador profesional. No lo hizo. Combinó las pelotas y los bates con el estetoscopio.

La historia de Víctor Manuel pudo haber sido otra si la llegada a Mérida de otro joven fascinado por el beisbol hubiera ocurrido antes. En 1979 un pitcher sonorense llegó a la capital yucateca a incorporarse a las filas de los Leones de Yucatán. Tenía 19 años y se llamaba Fernando Valenzuela.

Aunque su fama aún no alcanzaba los niveles internacionales que obtendría después, para entonces ya era bastante conocido en esos círculos beisbolísticos de México.

Así que era lógico que aunque Víctor Manuel ya se hubiese inclinado por la medicina, fuera en cuanta oportunidad tenía a ver los entrenamientos del que sería años más tarde quizá el pitcher mexicano más importante en las Ligas Mayores de Estados Unidos.

Era lógico, además. Víctor Manuel era el pitcher del equipo de beisbol de la Universidad Autónoma de Yucatán y, por eso, logró convivir con Fernando Valenzuela, quien le compartió tips de cómo lanzar la pelota, calcular la velocidad y tener el control preciso para ponchar al bateador.

Jamás olvidó esos días, cuyo recuerdo siempre lo iluminaba, sobre todo cuando veía jugar al mexicano en el equipo de los Dodgers de Los Ángeles.

Víctor Manuel nació el 23 de diciembre de 1950 en Mérida, Yucatán. Su infancia transcurrió entre el campo y la ciudad. Su padre, después de ser campesino, trabajó como administrador de haciendas, aunque residía en la capital.

“Le tocó vivir la época en que las haciendas de henequén eran la riqueza de Yucatán. Disfrutaba el campo, veía los sembradíos y comía los frutos de las cosechas. Atrapaba codornices e iguanas, que la gente guisaba en mole. Todo lo saboreaba”, recuerda su esposa Marisol.

Víctor Manuel expresó desde los 12 años otra de sus vocaciones: les dijo a sus padres que deseaba ser médico para ayudar a la gente del campo. Con el paso de los años, en la década de los 80, lo consiguió: se graduó como médico general y viajó a la Ciudad de México para estudiar una especialidad como médico internista en el Hospital General 20 de noviembre del ISSSTE.

Para su buena fortuna, la Secretaría de Salud de Yucatán inauguró en 1983 el Hospital General Agustín O’Horán, y Víctor Manuel, que recientemente había regresado a Mérida, fue contratado de inmediato. Casi no había médicos con su especialidad.

Al mismo tiempo, empezó a trabajar en el Hospital Regional del ISSSTE, también como internista: dos años después, abrió su consultorio particular en el centro de Mérida.

Su trajín era el de muchos médicos: a las siete de la mañana empezaba a dar consulta en uno de los hospitales; a las tres de la tarde ya estaba en el otro, atendiendo pacientes durante otras horas más. Los fines de semana daba consulta particular durante buena parte del sábado y la mitad del domingo.

En su clínica atendía, por lo regular, a personas adultas. Con el tiempo se convirtió en el médico de cabecera de innumerables familias. Revisaba con detalle y atención las historias de sus pacientes.

A pesar de que tenía que dar entre 20 y 30 consultas diarias, Víctor Manuel hacía lo mismo en los hospitales públicos: se tomaba el tiempo necesario para hacer un diagnóstico acertado e integral de sus pacientes.

Sus colegas lo califican como un hombre íntegro, muy agradable y generoso, al que le gustaba compartir su conocimiento. Desde que ingresó al Hospital General Agustín O’ Horán formó a más de 30 generaciones de residentes de medicina interna y de personal de enfermería.

Muchos de los médicos que hoy atienden en Mérida y Quintana Roo fueron sus alumnos; muchos de ellos tomaron sus clases en la especialidad de Medicina Interna de las universidades Autónoma de Yucatán y Anáhuac del Mayab.

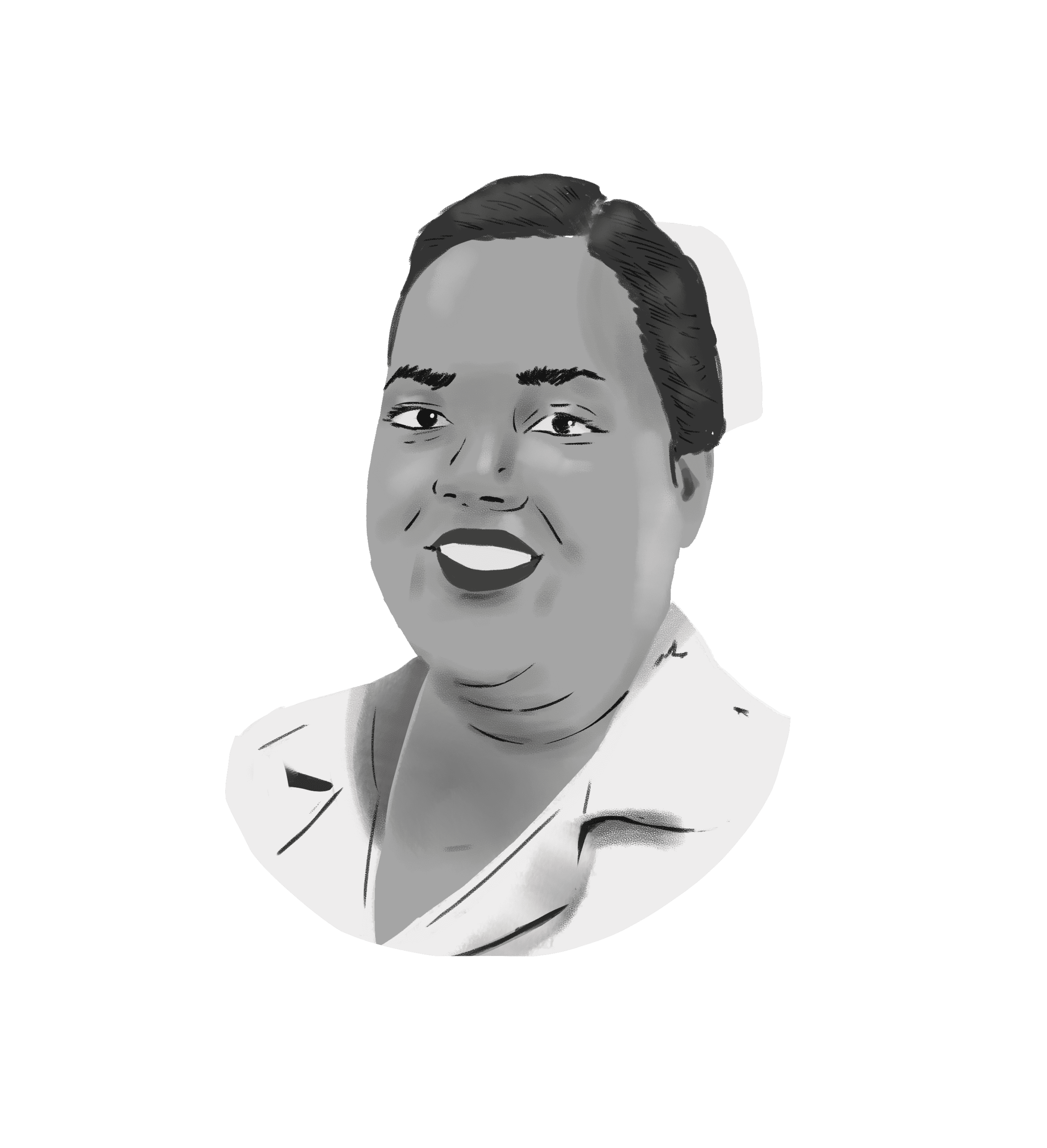

En ese universo médico conoció a Marisol, su esposa. Ella ingresó en 1986 al Hospital General Agustín O’Horán como pasante de enfermería.

Conquistarla le llevó su tiempo. Ella no accedía a las invitaciones que Víctor Manuel repetía una y otra vez. Pero él desplegaba paciencia. Le regalaba flores y chocolates; le llevaba serenatas con un trío de trovadores y, aunque él no era nada entonado, se animaba a cantarle al pie de la ventana.

Después de unos meses de insistencia, Marisol aceptó ser su novia. “Era muy detallista y respetuoso. Mi mamá no lo aceptaba porque me llevaba 17 años. Pero con el tiempo lo conoció y lo llegó a apreciar”, expresa Marisol, quien hoy es Jefa de Enfermeras del Hospital del IMSS en Mérida.

Después de varios años de noviazgo, se casaron en 1988 y un año después nació su primer hijo: Víctor Hugo. Él derrochaba alegría. Anhelaba mucho ser padre.

“Fue un momento muy emotivo. Su cara se iluminaba cuando veía a su hijo recién nacido. Lo abrazaba y besaba porque era parte de su extensión como persona. No dejaba de decirme lo feliz que era”, recuerda Marisol.

Dos años después nació su hija Stefany, pero una leucemia infantil la derrotó muy pronto. Víctor Manuel se derrumbó. Pasó una de las etapas más difíciles de su vida. Era subdirector del Hospital Agustín O’Horán y su carga laboral se incrementó. A la vez, en casa, debían atender a Stefany y supervisar tratamientos, quimioterapias y todos los estudios necesarios.

La niña falleció cuando tenía cinco años. Ese dolor nunca sanó, pero disminuyó con el tiempo, sobre todo porque nació Pamela, su hija menor, que hoy tiene 22 años y cursa el quinto año de la carrera de Medicina. Su hijo se graduó de contador público.

Poco después de cumplir 60 años, Víctor Manuel renunció al ISSSTE. Deseaba dedicar más tiempo a su consultorio y seguir atendiendo en el Hospital Agustín O’Horán, una institución a la que llegaban muchos campesinos y gente sin recursos de Yucatán y de estados vecinos.

Sabía que era socialmente importante seguir ahí, sobre todo porque el gobierno tenía abandonado el hospital. La falta de medicinas e insumos era constante.

Por eso, cuando la pandemia de Covid-19 llegó a México le preocupó muchísimo. Cómo iban a controlar el contagio, se preguntaba, si el sistema de salud prácticamente estaba desmantelado.

Le agobió la incertidumbre de no saber qué hacer para tratar el virus a medida que éste se expandía. Leía artículos científicos, los reportes sobre los posibles tratamientos y la información que le ayudara a entender mejor frente a qué se enfrentaban.

Una vez que la pandemia se intensificó en el país, las autoridades del hospital lo dispensaron de sus labores por ser una persona en condición vulnerable (tenía 69 años), pero Víctor Manuel se negó. Sólo había dos médicos internistas y él no iba a dejar su puesto, como sí lo hicieron otros 105 médicos y enfermeras que padecían comorbilidades y riesgos.

Las agotadoras jornadas de trabajo en el hospital no lo quebraron. Víctor Manuel conservaba el entusiasmo. Además, estaba por ser abuelo y eso lo llenaba de alegría. Su hijo le anunció que se llamaría como él.

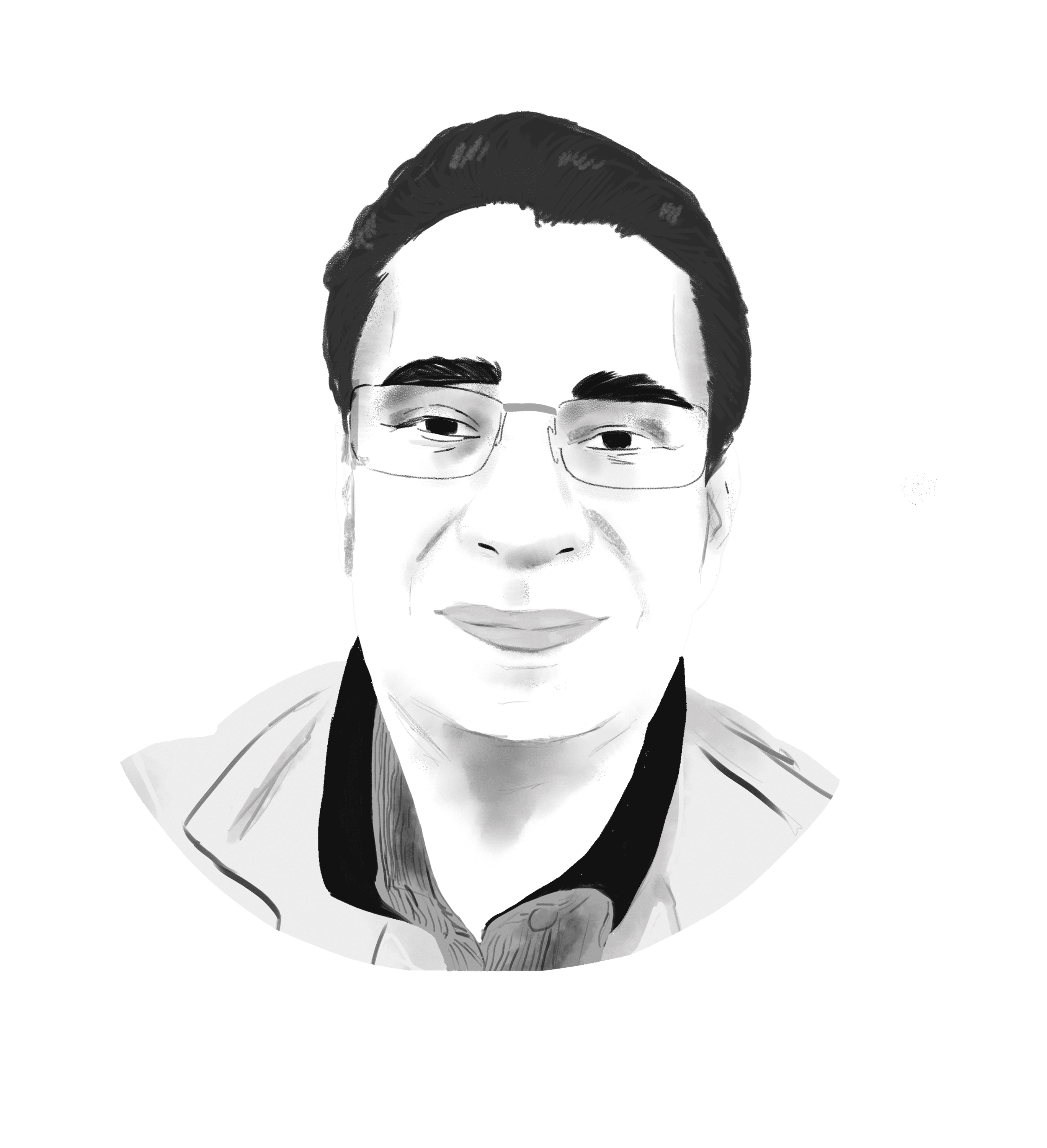

Pero ya no tuvo tiempo de conocerlo. La tarde del 19 de julio Víctor Manuel comenzó a tener fiebre y escalofrío. No se quejó. Pensó que era el cansancio, ya que él y Marco Antonio Cetina Cámara, director del hospital, eran los únicos médicos internistas que recibían sin tregua a los pacientes con Covid-19.

Dos días después, sus pulmones ya no oxigenaban bien. Se había contagiado y de inmediato fue internado en el hospital, aunque el virus no lo doblegó tan fácil. Luchó durante cinco semanas, hasta que su cuerpo ya no resistió y falleció el 22 de agosto.

Concluyó así un ciclo en un hospital al que había llegado 40 años antes y del que nunca se fue.